venerdì 31 luglio 2015

Ancona: 29 settembre 1860

LA CONQUISTA DI ANCONA

CONCLUSIONE DELLA CAMPAGNA

NELLE MARCHE

29 SETTEMBRE 1860

Il 29 settembre 1860 è

l’ultimo giorno di Ancona sotto la dominazione del Potere temporale dei Papi,

iniziato con l’azione dell’Albornoz sei secoli prima. La resa della guarnigione

pontificia alle truppe sarde del generale Fanti, che la stringevano d’assedio

dal 23 settembre, fu pagata dalla dorica con danni noteVoli tra cui la

distruzione di un suo monumento: la Lanterna.

Ancona era assediata dal sud

dal V Corpo d’Armata al comando del generale Morozzo della Rocca, da nord, da

quelle del IV Corpo al comando del generale Cialdini. Questi era reduce dalla

battaglia di Castelfidardo, combattuta il 18 settembre sulle pendici di Colle

Oro,davanti a Loreto, che da un punto

puramente tattico, si può definire la prima battaglia per la conquista di

Ancona, nel quadro della campagna nelle Marche da parte dell’Esercito Sardo. Un

notevole contributo a questa giornata vittoriosa fu dato dalla flotta al comando

dell’ammiraglio Persano. Infatti la squadra sarda si era presentata davanti

alle acque di Ancona il 17 settembre e si era ancorata, la sera, davanti a

Senigallia. Qui il Persano scese a terra e raggiunse il Cialdini al auo

quartier generale a Sant’Agostino, sotto Castelfidardo, e concertò con lui il

piano per il giorno successivo.

Compito suo era quello di

trattenere la guarnigione pontificia di Ancona, al comando del De Courthen che

proprio quel 17 settembre di buon mattino era uscita con una colonna di 4000

uomini per incontrare le forze

pontificie, circa 8500 uomini, provenienti dall’Umbria al comando del De

La Moricère. Cialdini voleva evitare che

il 18 settembre le forze pontificie avessero la possibilità di riunirsi .

Persano doveva presentarsi davanti il porto di Ancona e bombardare i forti e

minacciare sbarchi, costringendo così De Courthen a non tentare sortite.

Permettendo a Cialdini di contenere prima e poi a disperdere le

forze di De La Moriciere, Persano bombardò tutta la giornata Ancona, bloccando

la guarnigione anche con la minaccia di sbarchi, e molti colpi raggiunsero case della dorica,

provocando molti danni. Uno di questi è particolarmente interessante da

raccontare.

Gli Amici dell’ Albergo “

Roma”, un programma non confermato

I Sardi avevano organizzato un

servizio di informazioni, riuniti in un Comitato, all’interno della dorica, che

tenne correntemente informato il Comando Sardo dall’andamento delle operazioni

pontificie. Alcuni componenti di questo Comitato lavoravano all’ Albergo

“Roma”, quello che oggi è l’Albergo Roma e Pace , in via Leopardi, e

convinsero il proprietario, vedendo le manovre della Flotta e la chiara

intenzione di minacciare sbarchi a preparare per la sera del 18 un ricco menu:

i comandanti Sardi sarebbero stati ben accolti da Ancona liberale.

I cuochi e tutto il personale

fu eccitato da questa inIziativa e tutto l’albergo partecipava ai preparativi.

Purtroppo l’uomo propone e dio dispone; nella fattispece le disposizioni

degli dei furono tutte in uno dei ultimi colpi nelle prime ore del pomeriggio

sparati dalle navi sarde: questo proietto concluse la sua parabola sul tetto

dell’Albergo “Roma” che penetrò all’interno ed arrivò, di piano in piano, fino

alle cucine; non fece vittime, ma procurò danni molti calcinacci e molta

polvere, che come si può comprendere cadde sui preparativi e sui cibi per la

grande cena della liberazione.Oltre al danno

per i nostri patrioti non poteva non esserci che la beffa.

Il De La Moricière, sconfitto

a Colle Oro, verso del due del pomeriggio del 18 settembre raggiunse Umana e

per un soffio non fu fatto prigioniero, raggiunse il convento dei Camaldolesi

sulla cima di Monte Conero, scese poi al Poggio

e raggiunse, attraverso la valle degli Orti, quello che oggi è il

quartiere Adriatico, Porta Calamo ( Piazza Roma) e fu accolto dalle autorità

pontificie di Ancona sulla piazza davanti alle Muse. Qui comunicò le tristi

notizie della giornata ( erano le 17,30 del 18 settembre) e un’ora dopo fu

accompagnato all’albergo “Roma”, per riprendersi dalle fatiche e strada facendo

fu informato, perché ieri come oggi, ad Ancona si sa tutto, dei progetti del

patrioti dell’Albergo “Roma”.

Messo di buon umore, ben

accetto di mettersi a tavola e, insieme ai suoi comandanti, De La Moricière

consumò la cena, tra risate e un po’ di scherno, non preparata per lui, sotto

gli occhi di chi avrebbe preferito vedere altri generali al suo posto.

Una flotta all’attacco

Ma la cena con i desiderati

protagonisti era solo rinviata. Dopo Castelfidardo tutte le forze sarde ebbero

l’ordine da Fanti di confluire su Ancona. IL 23 settembre, proprio Persano

dichiaro il blocco dal mare della città. Questa,intanto, si preparava

all’assedio. Vi erano due linee di difesa: una esterna, che si appoggiava ai

forti Scrima, di Monte Pulito, Monte Pelago e Pietralacroce; una interna che

andava dal Cardeto, ai Capuccini, lungo le mura ove si aprivano le porte Farina

e Calamo, in fondo come detto alla valle degli Orti, l’Astagno con la

Cittadella, che dava sostegno al cosidetto campo trincerato, che includeva la

Lunetta Santo Stefano con la relativa porta (qui arrivava la strada postale per

Roma), e verso nord la Porta di Capodimonte terminando a Porta Pia, cerniera tra terra e mare con il

Lazzaretto.

Lungo il Porto vi erano i bastioni

di Santa Lucia e d’Agostino fino al molo nord in cui si eregeva La Lanterna. Il

De La Moriciere in queste mura, ad Aprile del 1860 quando ispezionò Ancona per

la prima volta fece aprire un varco quello che oggi è tra la Banca d’Italia e

il Palazzo della RAI, a piazza delle Muse, per dare più respiro al Porto. I

vecchi anconetani lo chiamavano il

“delamoriciere”. Il porto era chiuso da una catena collegata dal molo, a sud, e

a nord alla base della Lanterna.

Purtoppo la difesa non aveva

abbastanza forze per occupare tutte queste posizioni. Sarebbero occorse oltre

8/9000 uomini; ve ne erano solo 4000 disponibile. Quindi ai primi attacchi la

difesa esterna doveva essere abbandonata e tutti i difensori dovevano

raggiungere le posizioni della difesa interna. Il 26 settembre, quando le

truppe di Morozzo della Rocca raggiunsero Pietralacroce, il forte era

presidiato da due compagnie pontificie. Senza che ci fosse ordini precisi i

fanti del 40° Reggimento iniziarono un cenno di attacco; questo ebbe successo e,

coinvolte altre truppe conquistarono il forte, poi arrivarono nell’abitato e

proseguirono verso il forte di Monte Pelago e Monte Pulito investendolo. Qui

furono fermati. A ricordo di questi combattimento è stato eretto un Monumento,

oggi circondato dagli alberi, da una catena, e

nascosto alla vista di tutti.

Cavour, anche ministro della Marina, voleva per la Marina Sarda un momento di

gloria, e incitava il Persano ad azioni ardite. L’Ammiraglio tentò di prendere

Ancona con dei colpi di mano; messe in mare la sera del 25, e poi la sera del

26, delle lance, e l’ultima spedizione la guidò personalmente, tentò di

conquistare le posizioni del Lazzaretto. I colpi di mano non riuscirono, ma

indebolì le difese del Lazzaretto e il giorno successivo, 27 settembre, i

Bersaglieri del IV Corpo, ebbero modo di assaltare la Mole Vanvitelliana e

conquistarla.

Questo privò la difesa del porto del suo pilastro

sud, cosa che sarà determinante il giorno successivo. La mattina del 28 Persano

ebbe l’ordine da Fanti di una azione generale della flotta per saggiare le

difese della piazzaforte e mettere a punto l’attacco di terra, essendo ormai

tutte le truppe giunte a ridosso di Ancona.

Persano ordinò alle sue navi, (la squadra era

composta dalla Maria Adelaide, dal Governolo, dal San Michele,

il Cavour, dal Costituzione, dal Vittorio Emanuele II ed

altre minori a sostegno.

Le navi manovrarono

per iniziare il tiro contro le difese. La Maria Adelaide era in riserva, tutte

le altre iniziarono in breve un tiro preciso e mirato. Il mare non era

calmo, e soffiava un vento teso di

scirocco. Il tiro controcosta da parte di navi era eseguito ancorando le navi

il più possibile, per dare agli artiglieri

la massima stabilità, da cui dipendeva la precisione del tiro

stesso. Il Vittorio Emanuele II,

al comando del capitano Albini, vice di Persano, dopo un ora di fuoco, per via

del vento che andava rinforzandosi e del fatto che si era ancorato non

sufficentemente, veniva dal vento portato fuori dalla linea di tiro.

Il gen Fanti e gli altri comandanti Sardi stavano

vedendo l’azione della Marina da Posatora, con i binocoli; Fanti vedendo il

tiro efficace della flotta, fece trasmettere alla Maria Adelaide i

propri complimenti. Persano, sulla Maria Adelaide li ristramise alle

navi in linea di tiro. I saluti non giunsero al Vittorio Emaniele II che

nel frattempo era stato portato al largo, arando il fondo. L’Albini, piccato da

tutto questo, e irritato che la sua nave non riusciva a mantenere la posizione,

chiese libertà di manovra, che gli fu accordata.

La manovra del Vittorio Emanuele II, è

all’origine della caduta di Ancona. Ripresa la linea di navigazione con un

ampio cerchio con andamento nord-est si mise in modo tale da puntare diritto

sulla Lanterna. Alla debita distanza virò verso destra, puntando a nord ovest,

e mise tutti i suoi cinquanta cannoni della fiancata di sinistra pronti al

tiro. Il Vittorio Emanuele II passo a soli cinquanta metri dalla

Lanterna; gli artiglieri sulla nave spararono ad alzo zero, in sequenza.

L’effetto fu devastante. I colpi finirono di distruggere la batteria “in

barbetta”, già colpita, della Lanterna; uno degli ultimi ( le fonti pontificie

dicono che rimbalzò varie volte all’interno della casamatta alla base della

Lanterna stessa) entrò nella Santa Barbara, che poco dopo esplose. In quel

momento uno dei monumenti di Ancona andava in frantumi, seppellendo oltre 125

artiglieri pontifici. Il tremendo boato scosse tutta la città e la nuvola di polvere avvolse ogni cosa; crollava

il sostegno della catena, che affondava. Il porto era aperto e libero per le

compagnie di sbarco. L’azione dell’Albini ebbe vasta eco nelle marinerie del

tempo, in cui si iniziò a pensare che era possibile il tiro contro costa in

movimento. Perfino la Royal Nevy mandò ad Ancona, nei mesi successivi, una

commissione a studiare come erano andate le cose.

Erano le 16 pomeridiane del 28 settembre 1860. Dopo

mezz’ora da tutti i forti di Ancona si alzò la bandiera bianca.

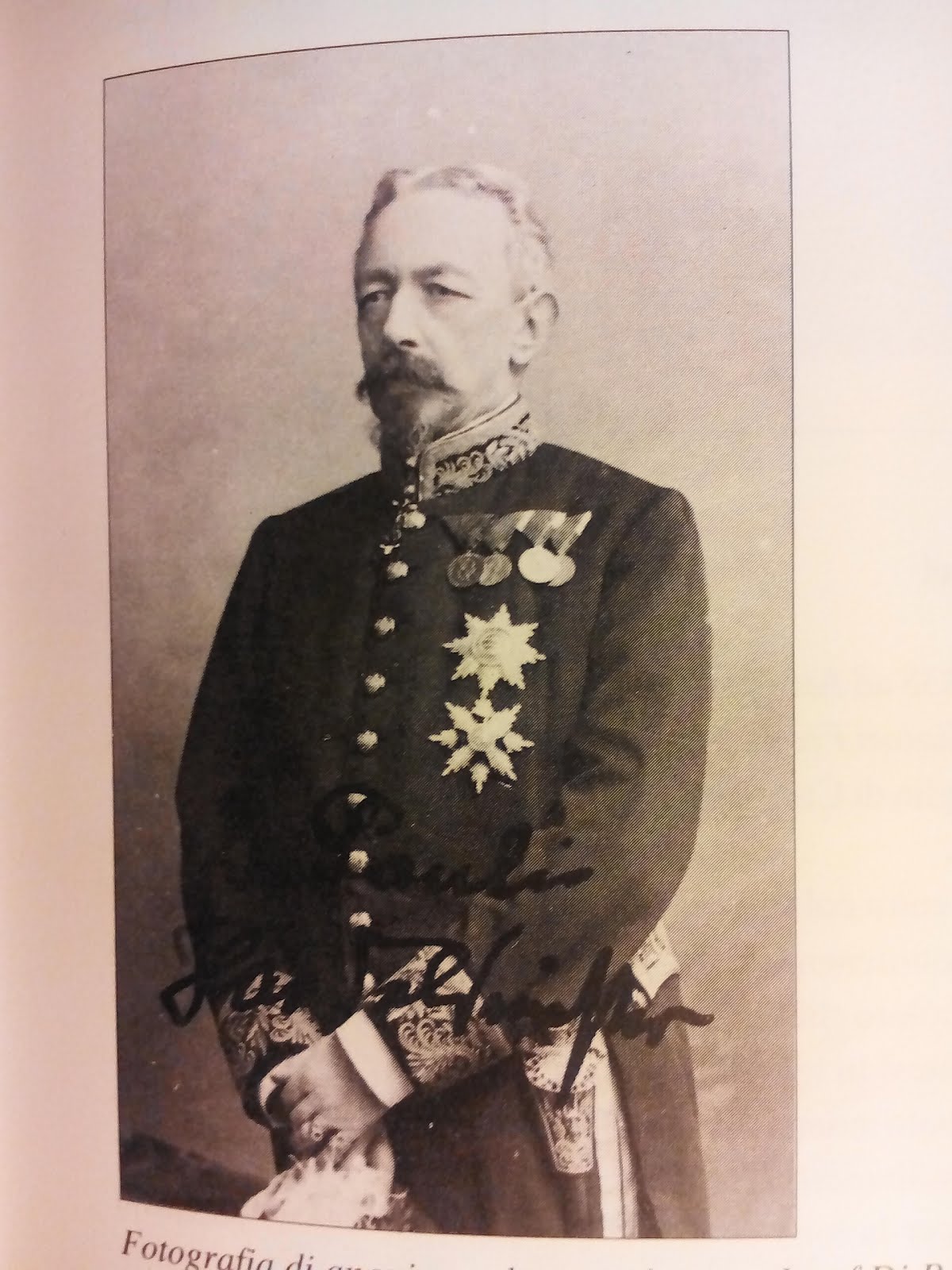

Una nota triste. Comandava la batteria della

Lanterna il ten. Wiesenthal. Questi era di ricca famiglia austriaca, ed amava

il mestiere delle armi. Un bel giovane, fine, di buone maniere, che la

primavera prima aveva conosciuto una ragazza altrettanto bella e di buona

famiglia; si innamorarono e progettavano di sposarsi alla fine dell’estate. Poi

lui era dovuto partire e la destinazione fu Ancona. Avevano deciso, prima che

la guerra scoppiasse, di sposarsi proprio nella Dorica e viverci, data la

bellezza della città, a fine settembre. Lei sarebbe giunta appena possibile ad

Ancona per sposarsi e Wiesenthal non faceva che chiedere notizie per sapere se

la guerra poteva incidere sui suoi progetti.

Faceva vedere

la foto a tutti, ed era veramente innamorato. Wiesenthal rimase sotto le

macerie della Lanterna. Lei raggiunse Ancona appena libera. Il Quattrebarbes,

governatore di Ancona pontifica, che ci racconta questa vicenda, nel suo

“Souvenirs d’Ancone” non ci dice quello che accade nei particolari, ma dice che

fu “tutto molto triste”. Altre fonti dicono che Lei riportò in Austria il suo Wiesenthal

ed Ancona gli rimase sempre nel cuore.

Ma di vicende, non solo tristi, che qui non vi è

spazio per narrarle è ricco questo

Assedio di Ancona, il terzo, in cinquant’anni, dopo quello del 1799, e del

1849, Un assedio di cui pontifici e Sardi protagonisti di quegli eventi

serbarono sempre in gran bel ricordo di Ancona.

De La Moricière mandò i parlamentari di resa a bordo

della Maria Adelaide; Persano li rimandò indietro comunicando che solo

il gen. Fanti poteva accettare la resa. In questo andirivieni di parlamentari,

nonostante che le bandiere bianche fossero esposte, il Fanti alle 22,30 di sera

ordinò di riprendere il fuoco con le batterie di campagna. Questo mancanza di

rispetto della bandiera bianca fu oggetto in seguito di violente polemiche soprattutto

in Francia. La mattina del 29 settembre l’attacco generale era pronto, ma

finalmente i parlamentari giunsero davanti alla persona giusta. La resa fu

firmata a Villa Favorita, sotto Castro, sede del Comando di Fanti.

Ancorchè caduta il 28 settembre, la resa fu firmata

ufficialmente il 29 settembre. Finalmente i nostri amici dell’albergo “Roma”

potevano festeggiare come si deve. Ancona era italiana, e come è di regola,

pagò la sua libertà ad un prezzo non certo basso. Della Lanterna è rimasto solo

il basamento dove fu successivamente costruita l’infermeria della Marina

Militare. La via che ancora oggi ricorda quegli eventi, Via 29 settembre

1860, corre lungo la difesa a mare tra

Porta Pia e il bastione di Santa Lucia fino al “delamoriciere”.

Ed è un piacere passeggiarci, guardando il porto, la

base della Lanterna, porta Pia, spesso pensando anche alla vicenda del tenente Wiesenthal ed alle altre

vicende di quei giorni che ti rendono non certo indifferente ed apparire insignificante quel “29 settembre 1860”.M.C.)

Iscriviti a:

Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:

Posta un commento