La fine del potere temporale dei Papi nelle Marche.

Osimo, abbandonata a se stessa (13 -16 settembre 1860)

Lo stato d’assedio proclamato il 7 settembre 1860 in tutte le provincie delle Marche fece capire agli osimani che la situazione era diventata critica. Le disposizioni delle autorità pontificie erano tassative. Nessuno usciva più di casa. Il Gonfaloniere, come allora si chiamava quello che da là di un mese si sarebbe chiamato Sindaco, Andrea Bonfigli stava vivendo quei gironi di settembre con estrema angoscia. Le disposizioni erano severissime: bastava un nonnulla che si finiva in carcere con pesanti accuse. Come tutti gli osimani aveva compreso che qualcosa di molto grosso stava accadendo, ma non si sapeva dove andare a parare. Si teneva una riedizione dei fatti di Perugia del 1859, ovvero una strage fra quei civili che per superficialità od altro si mostravano ostili: i soldati del Papa, che la tradizione dileggia, erano rudi e determinati e non esitavano a sparare in presenza di una minaccia grave e la rivolta per loro era da reprimere senza esitazione. Il Gonfaloniere sapeva che in Osimo vi erano esponenti mazziniani e cavourriani, e simpatizzanti, molti dei quali in contatto con i rivoluzionari di Ancona. Ma ormai il tempo delle rivolte era finito. Il 13 settembre giunse in Osimo la notizia che Pesaro era caduta che le truppe “piemontesi” erano in marcia su Ancona. Il giorno dopo giunse la notizia che Perugia era anch’essa caduta. Giunse anche la notizia che il Delegato Apostolico di Pesaro, Mons. Tancredi Bellà, a cui fu confiscato ogni bene, tra cui la tanto curata ed amata cantina contenente oltre 3000 bottiglie di vino, era stato fatto prigioniero e tenuto in mutande tutta la notte in piedi nella piazza davanti al palazzo dell’Arcivescovado., mentre uscivano di prigione tutti i detenuti, sia comuni che politici. Era ormai chiaro che le rivolte di Pergola, Fossombrone ed Urbino erano state un’esca, quasi una trappola per far uscire le truppe pontificie dalle loro fortezze, per affrontarle in campo aperto. Ora erano in ripiegamento su Ancona. Di ora in ora la situazione si aggravava e nella giornata del 14 settembre giunse la notizia che una colonna “piemontese” stava marciando su Osimo. Gli ultimi soldati pontifici si raccolsero in piazza e nessuno sapeva cosa fare. Inizialmente si pensava ad una organizzazione di difesa di Osimo imbastita in modo dilettantistico, poi arrivò l’ordine da Ancona che tutti i militari, gendarmi, ausiliari ed impiegati civili pontifici dovevano raggiungere la piazzaforte e mettersi a disposizione del col. O’ Gady. In breve Osimo fu lasciata sgombra da ogni militare pontificio ed affidata a sé stessa. Il 13 settembre, quindi, si erano allontanati da Osimo i gendarmi e gli ausiliari pontifici e la città si trovò priba di autorità ed ogni abitante temeva per l’incertezza del domani. Il potere civico fu preso in mano dal Gonfaloniere Bonfigli e dal Rossi che, servendosi dei bandisti musicali in divisa e dei loro armati, iniziarono a dare un minimo di sicurezza alla cittadinanza inviando staffette alle truppe Sarde ed a perlustrare le strade dei dintorni ed a predisporre l’ingresso delle truppe sarde che era dato per imminente

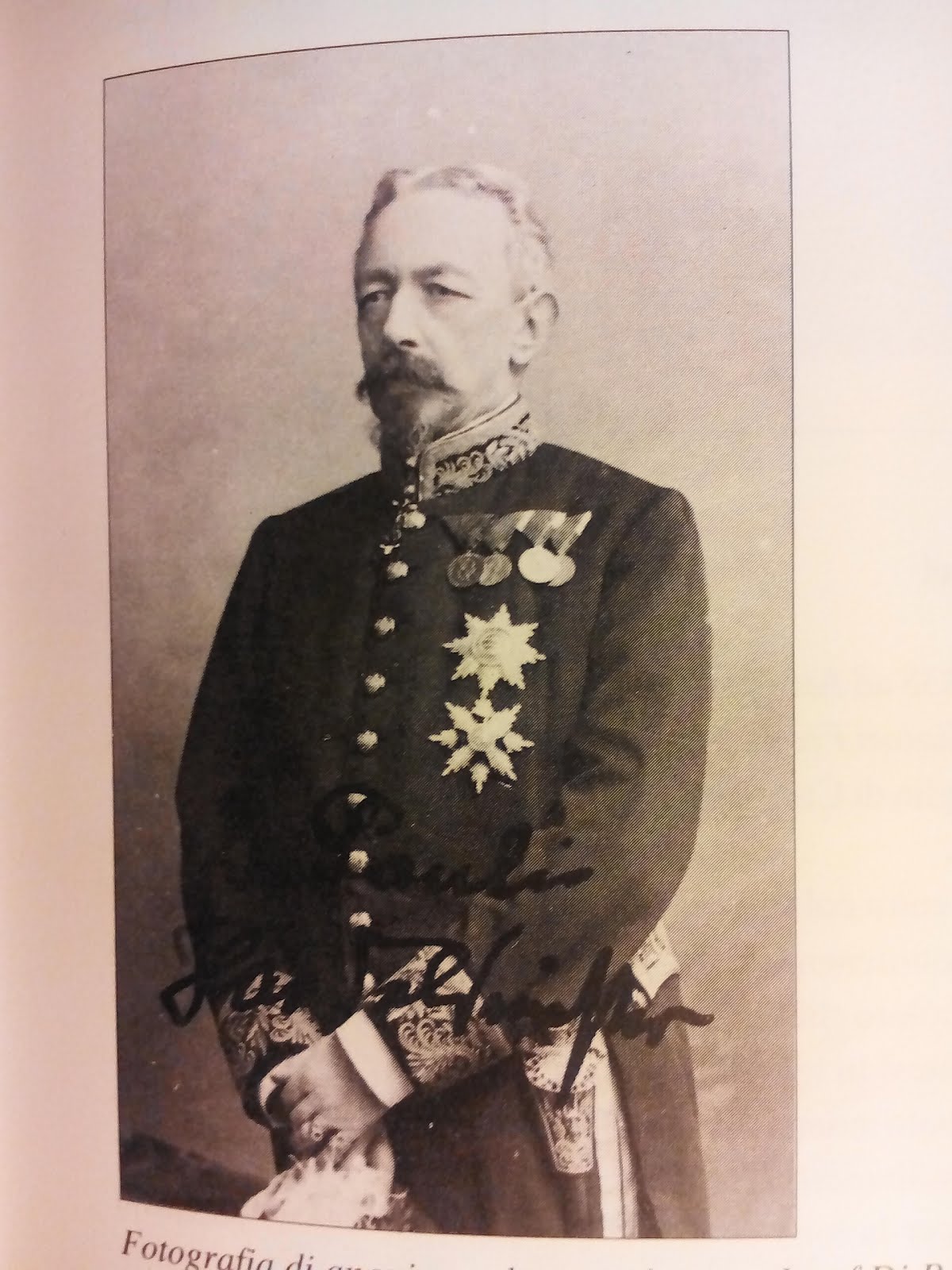

Il IV Corpo d’Armata sardo, al comando del gen. Cialdini il 14 settembre aveva raggiunto Senigallia. Inviate truppe (i Lancieri di Milano e due battaglioni di fanteria a Rocca Priora con compiti di sicurezza), il grosso iniziò quella manovra di interposizione che sarà la chiave di volta di tutta la campagna delle Marche. Avuta conoscenza che una forte colonna pontificia era dall’Umbria in marcia su Ancona (erano 8500 pontifici al comando del De La Moricière che intendeva raggiungere Ancona per organizzare una estrema difesa) Cialdini scelse la linea di cresta delle colline antemurale ad Ancona per intercettarla e dare battaglia in campo aperto, cercando di evitare quindi un assedio della piazzaforte che sarebbe stato dispendioso in termini soprattutto di tempo.

La 7a e la 4a Divisione si incolonnarono quindi da Senigallia, lasciando la strada litoranea per Jesi e Torre di Jesi, che furono raggiunte il 15 settembre. Secondo le valutazioni dello Stato Maggiore del IV Corpo d’Armata, saputo che De La Moriciére era a Macerata, questi per raggiungere Ancona poteva utilizzare la strada Macerata- Monte Cassiano - Monte Fano-Osimo, circa 31 chilometri, che era la più diretta. Poteva anche utilizzare la strada Macerata – Val Potenza – Recanati – Castelfidardo (30 chilometri) ed infine la strada Macerata – Monte Lupone – Monte Santo – Santa Maria di Potenza – Porto Recanati – Loreto (38 chilometri). Cialdini doveva assolutamente occupare e presidiare le posizioni di cresta tra Osimo e Castelfidardo, mentre per le posizioni in costa tra Castelfidardo ed il mare bastava occupare le Crocette, bloccando la strada postale Roma- Ancona. Occorreva procedere, nonostante la stanchezza, in avanti e mettere in atto stratagemmi affinchè il Comando Pontificio prendesse decisioni contrari ai suoi interessi. Tenendo presente questa esigenza, il Cialdini ideò ciò che poi fu chiamata “La diversione di Filottrano”

“Persuaso che le poche forze del generale De La Moricière lo costringerebbero per qualche giorno ad essere cauto” scrive il Cialdini, volli tentare di spingerlo a scegliere la strada più lunga con uno di quei stratagemmi volgari che però riescono quasi sempre in guerra. Feci partire subito uno squadrone di Lancieri per Filottrano, che arrivò nel cuore della notte. Secondo gli ordini avuti il capitano dello squadrone fece gran chiasso risvegliò e spaventò tutto il paese trattò arrogantemente il Municipio ed ordinò 24.000 razioni che io intendevo di prendere l’indomani nel mio passaggio da Filottrano per Macerata. La cosa fu certamente creduta poiché gran parte delle chieste razioni fu preparata ed il municipio non mancò di mandare avviso al generale nemico” 1

Il “volgare stratagemma” riuscì alla perfezione. De La Moricière prese la strada più lunga e giunse a Loreto solo la sera del 16 settembre, mentre la I Brigata del generale de Pimodan arrivò solo il giorno dopo, la sera del 17 settembre. De La Moricière aveva perso il lieve vantaggio che aveva. Se avesse preso la strada Macerata - Monte Cassiano – Monte Fano – Osimo: (31 chilometri) i Pontifici sarebbero passati per Osimo circa 24 prima dell’arrivo delle truppe del Cialdini ed avrebbero raggiunto senza combattere Ancona. Per Osimo sarebbe stata una vera iattura. Infatti in poche ore sarebbero arrivati 8500 soldati stanchi ed affamati che chiedevano viveri. Queste truppe erano poco controllate, composta per lo più da francesi, belgi, irlandesi ed “indigeni” come erano chiamato gli italiani. Si sarebbero svolte le scene che si ebbero a Loreto tra il 16 ed il 17 settembre quando molto soldati pontifici si abbandonarono a violenze a danno della popolazione ed anche di alcuni ecclesiastici, violenze dettate per lo più dalla ricerca disperata di qualcosa da mangiare.

In realtà Cialdini, che era a conoscenza che le truppe pontificie avevano 24 ore di vantaggio su di lui si pose come obiettivo l’occupazione di Osimo. Riuscire ad occuparla, nella speranza che lo stratagemma di Filottrano avesse funzionato, vi era speranza di impedire che i Pontifici giungessero in Ancona. Iniziò una corsa contro il tempo dove tutto fu sacrificato pur di raggiungere la città dei senza testa. Per Osimo questo significò la fine del potere temprale dei Papi.

1 Cialdini E., Rapporto a S.E. il Generale in capo sulle operazioni del IV Corpo d’Armata dall11 settembre al 29 settembre 1860. Documenti. In Rivista Militare Italian Volume III, Anno, V giugno 1861. Per inciso da questo rapporto si deduce che Cialdini non era il comandante delle truppe sarde operanti, ma un subordinato. IL Comandante in Capo era il gen. Manfredo Fanti, che aveva preparato il piano strategico di operazioni assegnando al IV Corpo (Gen Cialdini) di occupare le Marche ed al V Corpo (generale Morozzo della Rocca) di occupare l’Umbria, sempre sotto il suo diretto ed esclusivo comando.