venerdì 27 novembre 2015

lunedì 16 novembre 2015

venerdì 6 novembre 2015

domenica 1 novembre 2015

giovedì 29 ottobre 2015

giovedì 15 ottobre 2015

domenica 4 ottobre 2015

Galleria del Figurino Storico. Osimo. Plastico. 18 settembre 1860 ore 06.00

SCONTRO DI LORETO

18 SETTEMBRE 1860

IL PLASTICO

RIPRODUCE LA SITUAZIONE ALLE ORE 06.00 DEL 18 SETTEMBRE 1860

QUANDO L'ESERCITO PONTIFICIO SI RADUNA

NELLA PIAZZA ANTISTANTE LA BASILICA DI LORETO

PER SCENDERE

NELLA SOTTOSTANTE PIANA DEL MUSONE

E PUNTARE SU ANCONA

|

| La Basilica di Loreto |

|

| La piazza antistante la facciata della basilica di Loreto |

|

| Lato est della Piazza. Sul sagrato della Basilica il Vescovo di Loreto ed il Comandante delle truppe pontificie gen De La Moriciere |

|

| L'artiglieria a cavallo e la cavalleria pontificia |

|

| La fanteria pontificia |

|

| In primo piano i tiragliatori franco-belgi che nel 1861 diventeranno Zuavi Pontifici |

LA DESCRIZIONE DELLA GIORNATA 18 SETTEMBRE 1860 E' NEL VOLUME

IL COMBATTIMENTO DI LORETO,

DETTO DI CASTELFIDARDO,

Roma, Edizioni Nuova Cultura - Università La Sapienza, 2009

info:

www.storiainlaboratorio.blogspot.com

venerdì 25 settembre 2015

martedì 15 settembre 2015

Tambini Luigi, sottufficiale di artiglieria

|

| Luigi Tambini |

Non sono conosciuti il luogo

e la data di nascita e di morte. Sottufficiale dell’artiglieria pontificia nel

1866 partecipò alla battaglia di Mentana.

Intimo dei conti Bernardii di

Lucca, provvide a recuperare il corpo del conte Carlo, maresciallo di

Artiglieria caduto in quel fatto d’armi, sepolto dapprima a Monterotondo, per

consegnarlo al fratello conte Martino ( Lucca 1844-1935) maresciallo dei

Dragoni, poi sottotenente nello stesso corpo. Lasciata la carriera militare

divenne sacerdote. Era decorato della medaglia Fidei et Virtuti.

Fotografia Sidoli. Fotografo Primato Roma Piazza di

Spagna n. 32 Piacenza via Dritta n. 6 (cm 10,6 x6,3)

Al verso la dedica: Al Sig. Balduino Marocchi in segno di amicizia. L. Tambini Roma li 8 novembre 1866

Fonte: Raggi P., La Nona

Crociata. I Volontari di Pio IX in difesa di Roma (1860-1870), Ravenna,

Libreria Tonini, 1992

giovedì 10 settembre 2015

sabato 5 settembre 2015

Orazione Funebre per Giambattista Malin

CESARE MALIN

ORAZIONE FUNEBRE IN MORTE DI

GIAMBATTISTA MALIN

Ecco il testo in caratteri a stampa:

“Dalla culla alla tomba è un breve passo!”

Così il Monti

Signori,

Malin Giambattista che fino a pochi giorni or sono, impavido sfidava gli sguardi della

morte, ora è freddo cadavere!....

Per lui si compirono i tre grandi avvenimenti della vita, ed ora tra il lugubre silenzio di

questo recinto, si svolge il periodo di sua trasformazione; per lui è già sorta l'alba della vera

eguaglianza e giustizia!...

Noi che abbiamo avuto campo di avvicinarlo e d'indovinarne le nobilissime aspirazioni e che

ora ci troviamo mestamente radunati intorno alla sua bara, abbiamo ben donde d'essere in preda a

quel cupo dolore, che solo il tempo potrà guarire, né troviamo parole adeguate per esprimerlo:

Curae leves loquuntur, ingentes stupent!...

Sebbene la sua posizione gli assicurasse gli agi della vita, pure nella breve sua esistenza, si

trovava attorniato da continue sofferenze che in sul mezzogiorno della vita, lo trascinarono alla

tomba!...

Fu tra i coraggiosi volontari Villanovesi che nel 1859, nella pienezza del loro bollore

giovanile, entusiasti alla vista della coccarda tricolore, accorsero alla campagna Lombarda a difesa

della Patria, varcando il Po presso Ferrara, che le pattuglie austriache continuamente guardavano.

Spossato e stanco combatté e vinse contro l'inespugnabile fortezza d'Ancona, dove entrava

trionfante alle ore 2 pomeridiane del 29 Settembre 1860, colla sua compagnia ch'ebbe l'alto onore

d'esserne eletta all'assalto sotto il comando del Generale Cialdini.

Nel governo del Comune mostrossi sempre zelante e rigoroso nella più esatta osservanza

delle Leggi e dei Regolamenti, ed anelava più che mai all'imparziale difesa degli interessi e della

pace de' suoi amministrati.

Era fornito di egregie doti e non comuni di mente e di cuore; ebbe savi principi, fu con tutti

affabile, tenero amico e disinteressato, e mostrò dovunque la propria abnegazione.

Nei pochi anni ch'ebbi la bella sorte di averlo a Capo del Comune, mi colmò di affettuose

premure, s'adoprò in ogni maniera per rendere inconcussa la meschina mia posizione mi amava

propriamente....... di che non potrò che serbargli grato e incancellabile ricordo!.....

Pieno di tutta pazienza, meco divideva i dispiaceri che purtroppo s'incontrano

nell'esecuzione del difficile mandato di Pii Amministratori.

Non appena il buon Giambattista stava per toccare il nono lustro di sua età, fu assalito da

terribile e penosissima malattia che lo ridusse pressoché uno scheletro informe!....

L'amorevole famiglia fino alle ultime ore di sua vita, lo vide rassegnato a salutare per

sempre questa valle di lacrime e di dolore, e dopo ricevuti i conforti della Religione, in sul mattino

di jer l'altro, l'inevitabile falce della morte lo strappava all'affetto nostro, rimanendo così spento un

altro rampollo della sua sgraziata famiglia che troppo di frequente la vediamo spiegare le nere

gramaglie!...

Dinanzi a tanta straziante sventura lice a noi soltanto, vil pugno di creta, di piegare la fronte

al Supremo volere di chi regge i destini delle umane cose, né possiamo indovinare quali possano

essere gli arcani intendimenti della Divinità, quando in sì aspra e terribile guisa fa gravare la sua

mano sopra l'uomo!...

La morte del caro e amato Giambattista, ha destato nel paese il pianto e la costernazione, e la

sua vita intemerata sarà per noi giovani di grande esempio e di durevole memoria!...

A quest'ora l'anima sua benedetta ai sarà avvinta al braccio di Dio e possa così eternamente

godere di Celesti Carismi accanto alla sua cara sposa, e noi in oggi cogli occhi irrorati dal pianto

l'ultimo vale gli diamo!!!!!........

Villanova del Ghebbo li 29 Febbrajo 1881

Cesare Malin Impiegato com.le e Membro della Congregazione di Carità

L'originale dell'orazione è di proprietà di Renzo Carlo Avanzo.

Nota di Renzo Carlo Avanzo, nipote di Cesare Malin, suo nonno materno.

Giambattista Malin è così citato nel volume

“Polesine in armi -I protagonisti delle battaglie

risorgimentali 1848-1870”” di Luigi Contegiacomo e Laura Fasolin edito dal Ministero per i Beni e

le Attività Cultura Culturali – Archivio di Stato di Rovigo – Associazione Culturale Minelliana –

Rovigo 2011:

MALIN GIOVANNI BATTISTA

di Vincenzo e Teresa Vigna, di Lendinara n. 1837 ca,., m. 27,02.1881, possidente, sposato con

Filomena Bassani.

Campagne militari: 1866.

Durante l'interrogatorio del 16 maggio 1861, il Malin dichiara di essersi allontanato dalla sua città

nell'ottobre del 1859 per raggiungere Ferrara, di non aver servito in corpi militari ma di essere

spinto a tale decisione da “circostanze di famiglia”. Seguirà ulteriore interrogatorio nel mese di

giugno.

Dall'orazione dì Cesare Malin si desume invece che Giambattista probabilmente si arruola nelle

truppe del Regno di Sardegna forse come ufficiale, visto che si parla di una “sua compagnia”

quando entra ad Ancona alla fine dell'assedio o forse partecipa semplicemente a qualche formazione

di volontari. Questa seconda possibilità è più coerente col fatto che non si trovano sue tracce né

all'archivio di stato di Torino né a Roma all'archivio dell'esercito.

Premesso che Giambattista Malin era di Valdentro, frazione allora, durante il dominio austriaco, di

Fratta Polesine e non di Lendinara, ma in realtà facente parte della comunità religiosa e civile di

Villanova del Ghebbo di cui, come si evince dalla lettura dell'orazione, è addirittura sindaco, dalle

ricerche da me fatte nell'archivio parrocchiale di Villanova del Ghebbo risulta che egli è padrino di

Adolfo Rossi, anche lui di Valdentro, che diventerà una importante personalità del giornalismo e

della diplomazia a cavallo tra XIX ed XX secolo, ma è anche zio dello stesso in quanto fratello

della madre di Adolfo, Filomena Malin. Giambattista, quando muore, era già vedovo della moglie

morta in giovane età, di qui il riferimento dell'oratore alla “sgraziata famiglia”.

Cesare Malin si dichiara, in alcune sue lettere, cugino di Adolfo Rossi evidentemente per via della

madre che è una Malin Non è però ancora chiaro il legame tra i fratelli Giambattista e Filomena e

Cesare Malin. E' probabile che essi abbiano i nonni paterni in comune e che anche per questo

legame Cesare Malin sia stato chiamato a intonare l'orazione funebre per Giambattista.

L'intensa citazione latina “Curae leves loquuntur, ingentes stupent” che si può tradurre con “Le

preoccupazioni lievi parlano, ma quelle grandi tacciono” è tratta dalla tragedia “Phedra” di Seneca.

E' da notare infine che, al momento della lettura dell'orazione, Cesare Malin aveva solo 28 anni.

lunedì 31 agosto 2015

Theodoli marchese Giuliano. Biografia

Di antica famiglia nasce a

Roma il 27 dicembre 1846.

Nel 1867, tralasciati gli

studi letterari, si arruola nella artiglieria pontificia: soldato distinto l’8

giugno 1867 partecipa valorosamente alla campagna di quell’anno, culminate con

la vittoria di Mentana. E’ promosso brigatiere il 26 aprile 1868 maresciallo

l’11 novembre 1869, sottotenente il 5 febbraio 1870. E’ presente alla difesa di

Roma dove rimane contuso e semisepolto dai detriti provocati dallo scoppio di

un proiettile piemontese. Condotto con altri suoi compagni in prigionia ad

Alessandria rifiuta ogni lusinga di arruolamento nell’esercito vincitore,

raggiungendo poi il grado pontificio di

colonnello onorario di Artiglieria. Muore a Roma il 28 maggio 1926. Era

decorato della Medaglia Fidei et Virtuti

Fonte: Raggi P., La Nona

Crociata. I Volontari di Pio IX in difesa di Roma (1860-1870), Ravenna,

Libreria Tonini, 1992

venerdì 21 agosto 2015

Raggi P., La Nona Crociata. I Volontari di Pio IX in difesa di Roma (1860-1870), Ravenna, Libreria Tonini, 1992

La storia ha reso giustizia a

quanti difesero, anche a presso della loro vita, La Chiesa ed il Papa nel lungo decennio che va dallo scontro di

Castelfidardo e dalla perdita di Ancona alla breccia di Porta Pia, ma rimangono

tuttavia echi di antiche polemiche alimentate dalla scarsa informazione sulla

realtà dei fatti.

Una “certa “storia scritta

dai “vincitori” non manca infatti di ingenerose affermazioni e di immotivati

giudizi, spesso ripetuti negli stessi termini di un tempo. Era quindi

necessaria una notizia ampia e documentata su episodi e motivazioni egli ultimi

crociati unicamente mossi dalla loro fede e dai loro ideali. La introduzione

storica di questa opera, le biografie dei protagonisti e la Galleria di

immagini e documenti dell’esercito pontificio definiscono le dimensioni ed i

termini della questione.

Le ottanta e più biografie di personaggi e militari

evidenziano il valore degli uomini ed il significato della loro opera nel

contesto più ampio che comprende atti di valore al servizio della propria

patria o missioni di carità e di giustizia nella vita civile. Di ognuno vengono

date notizie essenziali e spesso anche immagini fotografiche reperite

dall’Autore in lunghi anni di ricerca in Italia ed all’estero, acquisendo una

originale documentazione alla propria raccolta di carte e cimeli. Si tratta

spesso di materiale inedito e sconosciuto che, con la vasta bibliografia,

arricchisce l’opera e la rende uno strumento di conoscenza e di consultazione

perfetta.

Chi avesse notizie

integrative su questo volume o su altri similari è pregato di prendere contatto con il

sottoscritto.

Massimo Coltrinari.

Contatti:

massimo.coltrinari@libero.it

mercoledì 19 agosto 2015

de Stolberg, conte

Appartenente certamente alla

famiglia dei conti di Stolberg regnate in Germania fino alla caduta del Sacro

Romano Impero (1806) precisamente al ramo di Fedrico Leopoldo (7 novembre 1750

5 dicembre 1819) uomo politico e poeta fattosi cattolico nel 1800 con la

famiglia. La discendenza può essere ricostruita attraverso i figli Caio, Leopoldo e Bernardo (che fu novizio

gesuita) e Giuseppe ma non definita ulteriormente nei numerosi nipoti. Ricoprì

il grado di sottufficiale degli Zuavi.

In calce la firma Stolberg

Fonte: Raggi P., La Nona Crociata. I Volontari di Pio

IX in difesa di Roma (1860-1870), Ravenna, Libreria Tonini, 1992

Chi avesse notizie

integrative per questa biografia è pregato di prendere contatto con il

sottoscritto.

Massimo Coltrinari.

Contatti:

massimo.coltrinari@libero.it

martedì 18 agosto 2015

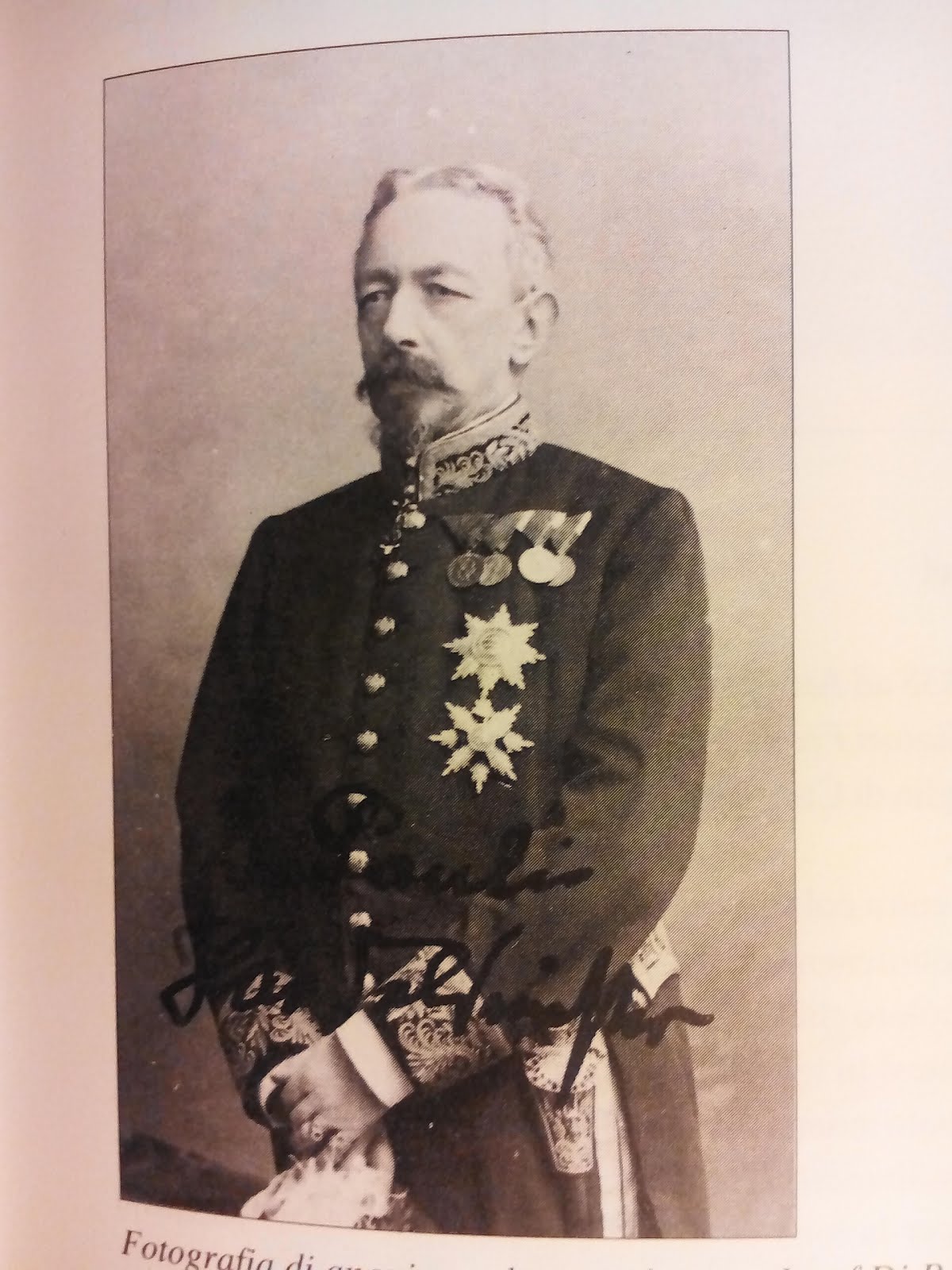

Wyart Henri

Nasce ad Bauchian, nel nord

della Francia il 13 ottobre 1839. Si arruola nel battaglione Tiragliatori Franco-

Belgi il 22 agosto 1860, partecipa alla

battaglia di Castelfidardo dove viene ferito da una palla che gli spezza

l’avambraccio sinistro e da un colpo di

baionetta al collo. Passa al corpo degli Zuavi il 13 febbraio 1861. E’ nominato

sergente il 21 marzo 1861 sergente maggiore il 6 marzo 1866 sottotenente il 17

marzo 1866 , tenente il dicembre successivo. Si distingue per il suo

comportamento a Mentana e viene promosso capitano il 23 novembre 1927. E’

presente alla difesa di Roma quale capitano aiutante maggiore dello Stato

Maggiore del suo reggimento. Il 15 ottobre 1870 si reca in Francia dove, col

grado di capitano della Legione Volontari dell’Ovest combatte contro i

prussiani nei fatti d’arme d’Orleans, di Brou e di Loigny ricevendo la

promozione a capitano aiutate maggiore. Il 5 febbraio 1872 entra nell’Ordine

dei Cistercensi Roformati. Il 30 gennaio 1883 è abate della Trappa du Mont-des-

Cats col none di Don Sebastian. L’ 11

ottobre 1892 è nominato abate generale del suo ordine. Muore a Roma il 18

agosto 1904 d è sepolto a San Paolo alle

Tre Fontane . Era insignito della Legione d’Onore , della croce dell’Ordine

Piano, della croce di cavaliere dell’ordine di San Gregorio Magno e decorato

delle Medaglie Pro Preti Sede, Fidei et Virttuti, Benemerenti

Foto: Fotografia di Anonimo

Fonte: Raggi P., La Nona Crociata. I Volontari di Pio

IX in difesa di Roma (1860-1870), Ravenna, Libreria Tonini, 1992

Chi avesse notizie

integrative per questa biografia è pregato di prendere contatto con il

sottoscritto.

Massimo Coltrinari.

Contatti:

massimo.coltrinari@libero.it

domenica 16 agosto 2015

Esercito Pontificio 1860 1870

Il Corpo di Amministrazione

Ordinamento

Il Corpo degli Ufficiali di

Amministrazione , alle dipendenze della Intendenza Militare, viene costituito

il 23 dicembre 1858 per fornire esperti contabili dell’Esercito, comprendeva

dopo l’ampliamento di organici effettuato nel 1869, 34 ufficiali ed allievi,

equiparati quest’ultimi ad aiutanti

sottufficiali.

Uniforme

L’Ordine del Giorno 13 luglio

1860 relativo all’uniforme del Corpo prevedeva:

-

Abito per la gran

tenuta

L’abito

a falde era quello consueto con una fila di nove bottoni dorati con il triregno

in rilievo, colletto pure blu scuro con filettature di robbio, paramani rotondi

con due bottoncini a tasche alla “Saubise” pure filettate in robbio.

-

Tunica per la

tenuta giornaliera

Di

colore blu scuro con filettature coloro robbio

-

Pantaloni color

robbio simili a quelli in uso alla Fanteria

-

Feluca con

coccarda a ganza d’oro e fiocchetti negli angoli pure in oro a granoncini per gli Ufficiali

-

Feluca con

coccarda a ganza d’oro e fiocchetti negli angoli a filo per gli Allievi

-

Berretto blu

scuro con distintivi in oro, simile a quello della Fanteria

-

Distintivi

I distintivi

di grado, in oro, consistevano in una bacchetta dentellata ed in una o più

bacchettine diritte arricchite di lustrini:

.

per gli Ufficiali di Amministrazione la

bacchetta dentellata e tre bacchettine

diritte

al colletto dell’abito e della tunica e la bacchetta dentellata ai paramani

dell’abito;

. per

gli Aiutanti di Amministrazione di II e di I Classe la bacchetta dentellata

portata

al colletto dell’abito e della tunica con una o due bacchette diritte

.

per gli Allievi di Amministrazione la sola bacchetta dentellata portata al

colletto

dell’abito o della tunica.

Equipaggiamento

Per il corpo d

Amministrazione, si presume, non esistessero materiali di equipaggiamento per

operazioni di campagna.

Armamento

Il Corpo di Amministrazione

non aveva dotazioni di armamento di reparto. Ogni suo componente aveva in

dotazione una spada a cinturone simile a quelle in uso per l’Intendenza

Fonte: Crociani P., Brandani

M., Fiorentino M., L’Esercito Pontificio

da Castelfidardo a Porta Pia 1860-1870 Uniformi Equipaggiamento Armamento, Milano, Intergest, 1984

sabato 15 agosto 2015

Guerin Ioseph Louis

Nato a Sainte Pazanne, Loira

Inferiore, il 5 aprile1938 era chierico minore dei seminaristi di Nates quando,

nell’agosto del 1860 accorse all’appello di Pio IX. Lasciato l’abito

ecclesiastico si arruola nel corpo dei Tiragliatori Franco belgi. Dopo un breve

addestramento a Roma al precipitare degli eventi per l’invasione piemontese

delle marche e dell’Umbria, lascia Roma col suo battaglione per Terni, Spoleto,

Foligno, Loreto giunge a Castelfidardo il 17 settembre 1860.

Partecipa tra i più animosi

alla battaglia di Castelfidardo, dove viene gravemente ferito in località

Crocette da una palla ricevuta nel lato sinistro del petto. Creduto morto, così

iegli in una lettera ai parenti, viene spogliato di ogni suoi avere, poi

raccolto da una ambulanza e trasportato alla basilica di Loreto che funge da

centro raccolta dei feriti; fra queti troverà l’amico caporale Guillemin (Il

tenente Guillemin, scampato miracolosamente alla morte, perirà il 13 ottobre

1867 all’attacco di Montelibretti). In seguito Guérin è trasferito all’ospedale

di Osimo dove muore il 30 ottobre successivo per cancrena, nonostante le

assidue cure dei medici italiani e francesi.

Dall’ospedale scrive ai

genitori, ai parenti, ai superiori del Seminario numerose lettere di nobile

rassegnazione, di conforto per quelli che lascerà, di perdono per i nemici, di

fede nella grande causa per la quale immola volentieri la vita; possiamo

considerare una di queste indirizzata al proprio parroco, come un vero

testamento spirituale

“…. Me perire pro. causa Religionis et Papae et vitam amoene et

dulciter reliquisse. Consoletur parentes meos spe olim me vivendi in patria,

terra est sorditissima, quando coelo comparatur. Oret pro me, et sic animo

leventur. Eos multum multunque anno , et eos relinquo cum solo dolore non posse

amplexart eas…”

La salma verrà imbalsamata e

trasportata a nantes per essere collocata nel cimitero del Seminario; la tomba

divenne presto meta di assiduo pellegrinaggio e di miracolose guarigioni

ottenute per intercessione

Foto: da una litografia H.1 Martin edit Paris

(cm 17x12)

Fonte: Raggi P., La Nona Crociata. I Volontari di Pio

IX in difesa di Roma (1860-1870), Ravenna, Libreria Tonini, 1992

Chi avesse notizie

integrative per questa biografia è pregato di prendere contatto con il

sottoscritto.

Massimo Coltrinari.

Contatti:

massimo.coltrinari@libero.it

giovedì 13 agosto 2015

Gallo conte Giuseppe Enrico

|

| Conte Giuseppe Enrico Gallo |

Nato ad Osimo (Ancona) da

famiglia di fedeli sudditi pontifici il 1° 1849 Giovanissimo risponde

all’appello del suo sovrano accorrendo a Roma per arruolarsi negli Zuavi. Partecipa alla

campagna del 1867; il Pila Carocci nella sua opera La Milizia Pontifica ,

Roma Torino 1869 o annovera tra gli Zuavi distintesi tra il 1861 ed il 1868 ed

alla difesa di Roma nel 1870. Muore ad Osimo il 22 giugno 1894. Era decorato

delle medaglie Fidei Et Virtuti e Benemerenti

Fonte: Raggi P., La Nona Crociata. I Volontari di Pio

IX in difesa di Roma (1860-1870), Ravenna, Libreria Tonini, 1992

Chi avesse notizie

integrative per questa biografia è pregato di prendere contatto con il

sottoscritto.

Massimo Coltrinari.

Contatti:

massimo.coltrinari@libero.it

lunedì 3 agosto 2015

sabato 1 agosto 2015

La Campagna nelle Marche. 11 -29 settembre. I Parte

1.

PREMESSA.

Si possono comprendere e narrare le

fonti primarie e le altre testimonianze solo attraverso una rigido adempimento di

un metodo stabilito, che consiste nell’osservazione, nell’accertamento e nell’interpretazione

dei fenomeni storici. Il metodo storico quindi

deve essere impiegato come metodo di ricerca e di approfondimento per capire, come

nel caso in esame, l’unità della Nazione ed i fatti che la permisero.

a.

Avvenimento oggetto di studio.

Il tema della presente trattazione è la

campagna d’invasione nelle Marche e nell’Umbria (Scontro di Castelfidardo e

Battaglia di Ancona), svoltasi dall’11 settembre al 3 ottobre del 1860. Per

comprendere questo, come ogni altro evento storico rilevante (si pensi alla battaglia

di Canne, 216 a.C.), è necessario approfondire tutti gli avvenimenti del

Risorgimento che vanno dal 1846-48, la Repubblica Romana del 1849, la II guerra

d’Indipendenza del 1860, la battaglia del 1866 come III guerra d’Indipendenza,

fino alla presa di Roma (20 settembre 1870), vale a dire la formazione del moderno

Stato unitario italiano.

Tali avvenimenti sono alla base dell’identità

nazionale e dell’attuale modo di concepire lo Stato.

b.

Limiti di tempo e di spazio.

Il 1860 è stato giustamente definito l’anno

mirabilis del Risorgimento italiano:

in gennaio Cavour torna a guidare il governo sabaudo, nell’Italia centrale le

insurrezioni di matrice mazziniana cacciano i governi fedeli ai principi della

Restaurazione, l’Emilia e la Toscana votano plebiscitariamente l’annessione al

Piemonte, Garibaldi conquista la Sicilia e, risalendo in breve tempo le

Calabrie, il 7 settembre fa il suo ingresso a Napoli. Tale è, altresì,

considerato per i successi ottenuti dalle forze sarde nello svolgimento della

campagna dell’Umbria e delle Marche.

L’area dove si svolgono gli

avvenimenti in esame comprende le attuali province di Ancona e Macerata.

c.

Scopi e criteri.

L’assedio di Ancona del 1860 può

essere considerato come la prima operazione interforze

del costituendo Regno d’Italia. La presa della piazzaforte d’Ancona è forse uno

dei pochi esempi nella storia delle Forze Armate italiane di tutto l’800 e di

gran parte del ‘900, in cui si ritrova unità di comando, coordinazione delle

intelligenze e cooperazione di tutte le componenti delle forze impegnate in

campo, siano esse terrestri

(artiglieria, fanteria e cavalleria), che navali.

Tale campagna (1860) è fondamentale

per comprendere e interpretare i successivi avvenimenti del 1866 che

rappresentano, invece, l’esempio opposto. La mancanza di coordinazione e di

unità di intenti, tra il generale Cialdini e il generale La Marmora, comporta

la sconfitta del 24 giugno a Custoza, sebbene la tradizione unitaria italiana,

non la ricordi come tale, in quanto l’Esercito Sardo aveva ottenuto la vittoria

nelle fasi iniziali. Nella realtà dei fatti la tragedia di Custoza vede la

colonna del generale Govone mettere in fuga l’Arciduca Alberto d’Asburgo e

ridurre gli austriaci alla ritirata, ma il generale Morozzo della Rocca, non

avendo ricevuto l’ordine superiore non consente all’Esercito Italiano di sfruttare

il successo iniziale per inseguire gli austriaci e sconfiggerli. Gli stessi, vedendo

un movimento retrogrado di alcuni carreggi piemontesi, pensano che gli italiani

si stiano ritirando e perciò tornano indietro costringendo quest’ultimi ad arretrare

oltre il Mincio.

È d’obbligo a questo punto fare alcune

precisazioni poiché, spesso nelle fonti primarie, vi è una differenza tra teoria e pratica.

Senza voler fare revisionismi, né mettere in discussione ciò che è la realtà, è

necessario considerare che, se si vuole studiare correttamente il Risorgimento

d’Italia, è doveroso rivedere molte delle acquisizioni che la tradizione ci ha

tramandato, ricordando che, all’indomani delle principali tappe del 1849, del

1859 e del 1860, vengono ottenuti solo dei successi parziali nella costituzione

dello Stato unitario.

Cavour, soprattutto dopo il 1860, ha

il prioritario obiettivo di rafforzare il costituendo Stato, piuttosto che

procedere all’acquisizione di nuove terre. Per tale motivo, il Cancelliere non condivide

la Spedizione dei Mille, considerando il Meridione quasi una terra estranea all’Italia. Cavour è preoccupato

dall’acquisizione della Lombardia avvenuta nel 1859 e da quella dell’Italia

centrale (Toscana, Emilia e Romagna) dovendo procedere all’integrazione di

questi Stati nel ceppo Piemontese e nel Regno di Sardegna. Ciò rappresenta non

solo la priorità, ma anche un difficile problema, che può minare l’Unità stessa

della Penisola. È pertanto necessario dare delle disposizioni di carattere

categorico: da qui è scaturita la storiografia rinascimentale italiana che

doveva essere funzionale a costruire l’Italia unita sia come Stato, sia come Nazione.

Oggi, a 150 anni di distanza, si potrà dire ciò che realmente è avvenuto e comprendere

come i Pontifici abbiano conseguito il successo nel 1860 a Castelfidardo, guardando

semplicemente al piano d’operazioni.

2. I

BELLIGERANTI E LE ORIGINI DEL CONFLITTO.

a.

I belligeranti.

I principali belligeranti della campagna

nelle Marche e nell’Umbria sono il Regno di Sardegna e lo Stato Pontificio.

b.

Le origini del conflitto.

La II Guerra d’Indipendenza ha inizio

nel 1859, prosegue con la campagna nelle Marche e nell’Umbria dell’anno

successivo e si conclude con la proclamazione del Regno d’Italia nel 1861.

Tra gli avvenimenti più importanti si

devono ricordare gli accordi segreti di Plombières con Napoleone III in

funzione antiaustriaca, l’intervento della Francia e le Battaglie di Solferino

e San Martino che segnarono, tra l’altro, la nascita della Croce Rossa ad opera

dello svizzero Henry Dunant[1].

L’armistizio di Villafranca (11 luglio

1859), voluto da Napoleone III, timoroso di una reazione prussiana sul Reno,

mentre l’esercito è interamente impegnato in Italia[2], provoca le dimissioni di Cavour che

è poi richiamato dal Re già il successivo 20 gennaio 1860, dopo una breve

parentesi di La Marmora.

Il 27 aprile 1859 il granduca Leopoldo

II lascia Firenze e viene sostituito dal Governo Provvisorio Toscano; parallelamente,

i Ducati di Parma e Modena, le Legazioni (Bologna e le città dell’Emilia e della

Romagna) si staccano dallo Stato Pontificio e formano la Lega dell’Italia Centrale,

che sarà annessa al Regno di Sardegna solo con i plebisciti dell’11 e del 12

marzo 1860.

Le Forze Armate dell’Italia centrale sono

poste sotto il comando del generale Manfredo Fanti a Firenze e del suo vice, il

generale Giuseppe Garibaldi, a Rimini. Questi concepisce, tra il dicembre 1859 ed

il gennaio 1860, un’azione su Ancona con l’intento di dirigersi a Roma, immediatamente

bloccata fermamente dal Fanti. L’obiettivo di Garibaldi sarà il fulcro intorno

cui ruoteranno tutti gli avvenimenti del 1859-60: il Partito d’Azione

Rivoluzionario vuole recarsi a Roma per abbattere il potere temporale dei papi,

mentre il governo sabaudo è più prudente, se non addirittura contrario

all’iniziativa e agisce per ritardarla. Il fermo veto di Fanti e il mancato

appoggio di Cavour e delle Grandi potenze costringono Garibaldi a dimettersi.

Il piano sarà poi ricalcato, nelle sue linee d’azione, dal IV Corpo d’Armata del generale Cialdini quando da Cattolica muoverà su Ancona pochi mesi dopo.

Il piano sarà poi ricalcato, nelle sue linee d’azione, dal IV Corpo d’Armata del generale Cialdini quando da Cattolica muoverà su Ancona pochi mesi dopo.

Intanto a Torino si progetta come

portare avanti l’unificazione della Penisola il cui passo successivo è rappresentato

dall’invasione dell’Italia centrale.

È importante ricordare che le

decisioni del Risorgimento italiano vengono prese nelle logge massoniche che

fanno capo alla Massoneria Universale, al cui vertice è posta, a quel tempo, la

Regina d’Inghilterra.

È

infatti la comune appartenenza alla Massoneria, il principale collegamento tra

Vittorio Emanuele, Garibaldi e i grandi nemici Cavour e Mazzini, uno

conservatore e l’altro progressista. Questi quattro uomini, sebbene siano

massoni e accomunati dall’ideale della Dea Ragione, frutto della rivoluzione

francese, hanno idee completamente diverse sul piano politico, per quanto

concerne le linee d’azione per giungere all’Italia unita.

È necessario comprendere che tutti gli

avvenimenti del 1860 potranno realizzarsi solo con il benestare dei Grandi del

tempo (Austria, Francia e Inghilterra). Garibaldi e i principali esponenti del

Partito d’Azione ottengono, infatti, dalla Cancelleria piementose, che auspica

per loro la medesima fine del Pisacane, il consenso politico per lo svolgimento

della Spedizione nel Meridione[3].

La spedizione dei Mille, autorizzata

dal governo sabaudo, ha il principale obiettivo di allontanare Garibaldi ed

impedirgli di portare avanti ulteriori azioni nel centro Italia. L’iniziativa

garibaldina, contrariamente a quanto auspicato da Cavour, ha successo, ancorché

il contingente parta, il 4 maggio da Quarto, armato solo di vecchi fucili e

privi di munizioni e polvere da sparo. Dopo una breve sosta a Talamone, determinata

dalla necessità di rifornirsi di munizioni, Garibaldi giunge l’11 maggio 1860, sotto

la protezione della Flotta del Persano e di quella inglese, sulle coste

siciliane e sbarca a Marsala. Il 15 maggio 1860, in località Pianto

Romano, a poca distanza dall'abitato di Calatafimi, i Mille si trovano di

fronte otto battaglioni Cacciatori ed altre truppe borboniche al comando del

generale Landi[4]. Il primo attacco, dai piedi della

collina, è portato dai trenta Carabinieri genovesi armati di carabina, per

colpire gli ufficiali avversari e quindi scardinare l’azione di comando (azione

che sarà ripetuta anche a Castelfidardo). Ma la sorte non sembra essere

favorevole alle “camicie rosse”, lo stesso Bandi, segretario di Garibaldi,

gravemente ferito, si aspettava il colpo di grazia da parte delle forze borboniche.

Verso le cinque di sera, dopo aver

respinto ripetuti assalti da parte delle ben preparate e meglio armate truppe

borboniche, i garibaldini, praticamente sconfitti, si preparano a ripiegare, quando

il generale Landi dà ordine alle truppe borboniche di fare ritorno agli

acquartieramenti. I contadini, che assistono dalle colline all’andamento della

battaglia, vedendo i borbonici “ritirarsi” e quei pochi garibaldini superstiti

avviarsi verso la cima della collina, decretano la vittoria di Garibaldi e si uniscono

quindi alle sue truppe.

La campagna di Garibaldi nel Meridione

procede favorevolmente al contrario delle aspettative della Cancelleria

torinese. In quei primi giorni di operazioni Giuseppe Garibaldi assume la dittatura

della Sicilia in nome di Vittorio Emanuele con l’Editto di

Salemi, facendone la prima capitale del Regno d’Italia, anche se per un sol

giorno. La presa di Palermo del 27 maggio, attraverso il Ponte

dell’Ammiragliato, segna il primo vero successo militare della Spedizione dei

Mille e pone le basi per la conquista di tutta l'Italia Meridionale. Nella

battaglia di Palermo i trentamila Borbonici restano nelle Caserme e i 2200

Garibaldini non trovano praticamente resistenza, in quanto l’anziano generale

Lanza credendoli attestati a Corleone non da l’ordine ai soldati di intervenire.

Il Bandi descrive nelle sue pagine la campagna di Sicilia ed i rapporti

esistenti tra il console inglese, la flotta inglese, la massoneria ed i

proprietari inglesi che vogliono l’allontanamento dei Borboni ostili ai loro commerci

(si pensi che il vino marsala, era ricercatissimo sulle tavole di Londra).

La sconfitta delle truppe borboniche il

20 luglio

a Milazzo e la neutralizzazione di Messina, pongono

i presupposti per dare inizio ai preparativi di passaggio sul continente. La Sicilia

è dunque conquistata, il 3 settembre 1860 l’esercito di Garibaldi attraversa lo

Stretto ed il Generale giunge a Napoli il 7 settembre in carrozza e senza

scorta.

Ai napoletani plaudenti su via Toledo Garibaldi

comunica che non si fermerà a Napoli, ma vuole immediatamente proseguire per

raggiungere il suo principale obiettivo, la presa di Roma.

Allo stato dei fatti, il reale

pericolo per il progetto cavouriano è rappresentato dall’azione di Garibaldi.

3. LA

SITUAZIONE GENERALE.

- Le

Istituzioni militari pontificie (1849-1860).

Fin qui è stato rappresentato il

quadro generale, ma è tuttavia necessario comprendere anche chi siano gli

antagonisti della Cancelleria sabauda. A Roma vi è naturalmente il papa Pio IX,

le cui istituzioni militari pontificie dal 1849 al 1860 sono state

profondamente ristrutturate. La Repubblica Romana è tramontata, sono ritornati

i cardinali tra cui i della Gancia che restaurano il potere temporale dei papi

e con 8000 uomini ricostituiscono l’Esercito pontificio. Esso si trasforma prima

nel 1850 con i Veliti pontifici, diventati poi gendarmi e, ancora, nel 1852 con

la riforma Kellerman, che mette a punto un esercito pienamente capace di

svolgere l’incarico più importante: mantenere l’ordine pubblico e tenere testa

ad ogni rivoluzione. Quindi, nel 1860 si costituisce il cosiddetto esercito di

de La Moriciere[5], che combatterà a Castelfidardo,

successivamente ristrutturato dal de Merode[6].

Dopo gli eventi della campagna delle

Marche e dell’Umbria è necessario ricordare la battaglia di Mentana (3 novembre

1867), dove le truppe pontificie al comando del generale Kanzler sconfiggono i garibaldini,

assicurando altri tre anni di vita allo Stato pontificio. È in tale contesto

che si colloca la vicenda, raccontata nelle pagine del Bandi, dei fucili Chassepot[7], utilizzata per nascondere invece la

sconfitta dell’esercito garibaldino. Il Chassepot è un fucile a retrocarica ad

ago di prima generazione, che tuttavia riusciva a sparare solo due salve,

dopodiché l’ago si deformava, tanto che fu ritirato qualche mese dopo. Tali

fucili, inoltre, non diedero bella prova nemmeno nel 1870 contro i tedeschi

durante la campagna di Sedan.

L’esercito del Kanzler è infine sciolto

il 21 settembre 1870 con la solenne benedizione papale in piazza San Pietro. Da

allora restano solo i 147 elementi della Guardia Svizzera, risalenti a papa

Giulio II, la Guardia Nobile e la gendarmeria. Ancor oggi, infatti, lo Stato

pontificio ha le proprie forze armate che mantengono le tradizione dell’Esercito

pontificio e di cui viene conservata memoria presso il museo di San Giovanni in

Laterano.

(1)

L’esercito del de La Moriciere.

L’esercito di de La Moriciere[8] che va dall’8 aprile al 3 ottobre del

1860, termine della campagna in esame, è organizzato su tre brigate operative

ed una brigata di riserva, ma soprattutto si incardina su di un dispositivo stanziale

basato su gendarmerie e piazzeforti, le cui principali sono Roma ed Ancona.

Roma è logicamente la sede, mentre Ancona garantisce i collegamenti con Trieste

e l’Austria. Il dispositivo si compone anche di piazze di seconda classe, come

quella di Castel Sant’Angelo a Roma, e quelle presso le principali città

dell’Umbria e delle Marche, che garantiscono il punto di appoggio per la

manovra ed il sostegno logistico delle brigate operative.

Il de La Moriciere l’8 aprile 1860,

con il patrimonio del de Merode istituisce cinque battaglioni bersaglieri

procedendo al reclutamento soprattutto di croati, sloveni e tedeschi perché animati

da un forte sentimento anti-italiano. Queste unità reclutate al doppio del

soldo, dal Nunzio a Vienna e dal co-nunzio a Trieste vengono imbarcate alla

volta di Ancona e, quindi, instradate verso Foligno o Perugia. Il de La

Moriciere riesce a costituire, nel giro di tre mesi, cinque battaglioni

bersaglieri di cui uno prenderà poi parte allo scontro di Castelfidardo. Istituisce,

altresì, il corpo dei tiragliatori franco-belgi che diventerà poi il

battaglione degli zuavi pontifici. Questi sono dei legittimisti francesi e

belgi (spesso nobili di nascita) che combattono per il Papa, ma non volendo

entrare nel reggimento esteri si danno ordinamento in un distinto battaglione,

che il 1° gennaio del 1861 adotta l’uniforme zuava, che ricorda poi quella

francese e coloniale. Le truppe pontificie hanno tra le proprie file anche il

battaglione San Patrizio, composto da volontari provenienti dall’Irlanda, spinti

dall’estrema povertà che impone, quale alternativa all’emigrazione in America, la

possibilità di arruolarsi nell’Esercito del Papa. La loro uniforme non ha zaino

e buffetterie, ma dei larghi pantaloni dove si ripone l’occorrente.

Un’unità d’eccellenza dell’Esercito

pontificio è il battaglione Carabinieri svizzeri, specializzato nel tiro di precisione

con la carabina i cui componenti sono reclutati con gli stessi metodi della

Guardia Svizzera. I Carabinieri pontifici sono elementi eccellenti, come

dimostrato a Castelfidardo, che risultano fondamentali per il conseguimento del

successo nella prima parte dei combattimenti. In ultimo, le Guide di de La

Moriciere, cavalleria composta da nobili, costituita da circa 80 elementi che si muove con tutto

l’equipaggiamento al seguito.

L’esercito pontificio è strutturato

per contenere la rivoluzione, come dimostra l’episodio delle stragi di Perugia[9], e quindi esercitare pienamente il

controllo del territorio.

(2)

I Capi dell’esercito del de La

Moriciere.

I protagonisti sono il de La Moriciere

stesso ed il generale G. de Pimodan ex colonnello francese, sepolto a San Luigi

dei Francesi. Morto a Castelfidardo nell’ottobre del 1860, è divenuto il

simbolo e il martire della difesa dei diritti della Chiesa contro la

rivoluzione, la massoneria e i nemici di Pio IX.

4. LA

SITUAZIONE PARTICOLARE.

- La

battaglia delle Grotte di Castro (19 maggio 1860).

Ne corso della spedizione dei Mille,

Garibaldi contravvenendo agli ordini di Mazzini e soprattutto del Controllore

piemontese, sbarca a Talamone un contingente di 60 rivoluzionari che, al

comando dello Zanbianchi, reduce della Repubblica Romana e animato da un forte

sentimento anticlericale, tenta di portare la Rivoluzione nello Stato

Pontificio e direttamente nel Lazio. I 60 garibaldini, grazie ad ottime

informazioni, vengono individuati e attaccati dalla brigata del de Pimodan alle

Grotte di Castro il 19 maggio 1860 e, nel giro di tre ore, vengono inseguiti e

circondati. Durante gli scontri con le forze regolari pontificie vengono uccisi

19 uomini, mentre gli altri riguadagnano il confine, ma vengono poi arrestati e

condotti in fortezza a Bardonecchia dalle truppe sarde su ordine del Governo

piemontese. Tale episodio dimostra che l’Esercito pontificio è ben preparato e

addestrato alla difesa dello Stato ed al controllo del territorio, ma

soprattutto eccelle nella lotta contro rivoluzionaria.

- I

protagonisti.

Pio IX[10], dei Mastai Ferretti (1792-1878),

nato a Senigallia e legato alle famiglie marchigiane dei Castelferetti, già in

giovane età è iscritto alla massoneria, ma per volere della famiglia viene

mandato in seminario. Fu eletto Papa in quanto il vero candidato, il cardinale Tommaso

Gizzi[11] “non giunse in

tempo per il conclave”.

Il Conclave decise allora per l’elezione del cardinale Mastai nella convinzione che fosse dotato di scarsa personalità e potesse essere facilmente condizionabile. Tale convinzione, invece, si rivelò ben presto errata. Il rapporto di Pio IX con il regno delle due Sicilie di Francesco II può dirsi formidabile e molto stretto, difatti, quando il Papa si rifugia a Gaeta dal 1848 al 1850 è lo stesso Francesco II che lo protegge.

Il Conclave decise allora per l’elezione del cardinale Mastai nella convinzione che fosse dotato di scarsa personalità e potesse essere facilmente condizionabile. Tale convinzione, invece, si rivelò ben presto errata. Il rapporto di Pio IX con il regno delle due Sicilie di Francesco II può dirsi formidabile e molto stretto, difatti, quando il Papa si rifugia a Gaeta dal 1848 al 1850 è lo stesso Francesco II che lo protegge.

Ma la vera “anima nera” del governo

pontificio in quel tempo è il cardinale Giacomo Antonelli[12] che rappresenta la Chiesa del passato

che si scontra con la realtà del presente. Il cardinale Antonelli è una figura

estremamente significativa del tempo e degli avvenimenti che seguirono.

Sul fronte opposto c’è il generale Manfredo

Fanti (1806-1865), fondatore dell’Esercito Italiano, che mise la firma sul decreto

che trasformava l’Armata sarda in Esercito Italiano il 4 maggio 1861. Il Fanti si

è formato sui campi di battaglia, dopo le sommosse del 1832 a Modena, con Cialdini,

Durant ed altri prende parte alle guerre spagnole. Un’altra figura centrale del

Risorgimento italiano è il generale Enrico Cialdini[13], già colonnello dell’esercito pontificio,

ferito a Cornuda, nel 1849 entra a far parte dell’Esercito sardo, comandante del

23° Reggimento a la Cava[14] (20 marzo 1849) resiste allo stremo,

ma alla fine è circondato e si arrende.

È interessante notare come la vita

militare di questi personaggi del Risorgimento italiano sia caratterizzata dai

medesimi problemi operativi (mancanza di informazioni sui movimenti e le

posizioni del nemico), logistici (scarsità di risorse) e soprattutto di carenza

di bilancio, che oggigiorno assillano le F.A. italiane. Le lettere di questi

Ufficiali dimostrano come hanno affrontato i loro problemi e li hanno risolti,

rappresentando un riferimento anche per le situazioni attuali.

I veri protagonisti di queste vicende,

le figure di riferimento del Risorgimento italiano, che tengono le file sia

politiche, che militari sono il re Vittorio Emanuele II, Cavour, Mazzini e

Garibaldi che, nonostante l’iconografia popolare voglia veder agire per un

unico scopo in qualità di “Padri della Patria”, sono in sostanza perennemente

in lotta tra loro, animati sia da scopi ed intenti spesso contrastanti, sia da

rivalità ed antipatie personali.

- Avvenimenti

e provvedimenti in vista del conflitto.

È opportuno, tuttavia, comprendere

quali siano i processi decisionali che portano all’Unità d’Italia e all’avvio

della campagna delle Marche e dell’Umbria del 1860.

I protagonisti, a dispetto delle profonde rivalità e delle diverse prospettive politiche, sono accomunati dall’obiettivo politico-militare di ricondurre l’intera Penisola sotto un’unica Autorità governativa e, quindi, di eliminare il potere temporale del Papa che grava sulla collettività dell’Italia centrale.

I protagonisti, a dispetto delle profonde rivalità e delle diverse prospettive politiche, sono accomunati dall’obiettivo politico-militare di ricondurre l’intera Penisola sotto un’unica Autorità governativa e, quindi, di eliminare il potere temporale del Papa che grava sulla collettività dell’Italia centrale.

Il Cavour, nella sua visione politica

di costruzione dell’Unità nazionale, è restio ad intraprendere azioni nel

centro Italia e nell’Umbria in particolare. Il suo timore è che un’ulteriore

annessione dei territori dell’Italia centrale possa compromette l’equilibrio

dell’intero progetto e farlo definitivamente naufragare. Di contro, Mazzini è dell’idea

opposta, preme affinché la Rivoluzione venga portata ovunque dal Partito

d’Azione, nella convinzione che la spinta destabilizzante agevoli i progetti di

unificazione dello Stato. Garibaldi, da uomo d’azione quale è, preme per

riprendere le operazioni, ma viene di fatto distratto dal centro Italia con la Spedizione

dei Mille nel Mezzogiorno. Infine, il re Vittorio Emanuele II, quale elemento

centrale di riferimento, si trova nella difficile condizione di dover gestire

la situazione sia per dare coerenza alle molteplici azioni, sia perché tutti i

personaggi agiscono per suo nome e conto.

Per Cavour e, quindi il Re, i progetti

di Mazzini e Garibaldi possono mettere in discussione gli equilibri dell’intera

Europa, soprattutto un’eventuale costituzione di una repubblica di stampo

“mazziniano” al centro del Mediterraneo è uno scenario assolutamente non accettabile

dalle principali Potenze (Inghilterra, Francia e Austria). Questo rappresenta

il punto centrale della questione a quel tempo. Il progetto di Mazzini e

Garibaldi, quest’ultimo già arrivato a Napoli con i Mille, prevede di entrare a

Roma, rovesciare il papato e ricostituire una repubblica sul modello di quella

Romana del 1849. È opportuno ricordare che la Repubblica Romana è stata

caratterizzata da una costituzione assolutamente innovativa per l’epoca: consentiva,

ad esempio, il diritto di voto alle donne, il divorzio e l’aborto.

Di fronte a questo pericolo reale, rappresentato dalle idee e dalle azioni del Mazzini e Garibaldi, le grandi Potenze devono intervenire per non vedere compromesso lo status quo. L’Austria, tuttavia, affronta pesanti problemi in Oriente ed in Romania, la Francia è scossa al suo interno per le lotte tra Conservatori, Cattolici e Progressisti e l’Inghilterra, da ultima, non è in una situazione migliore. La Guerra Civile Americana (1860-65) vede, altresì, impegnate fortemente sia la Francia, che l’Inghilterra nel tentativo di riguadagnare una certa influenza sul continente americano. In questo quadro generale alquanto instabile si inserisce, appunto, anche la situazione italiana che fino ad allora non ha posto particolari preoccupazioni ai principali Attori dell’epoca.

Di fronte a questo pericolo reale, rappresentato dalle idee e dalle azioni del Mazzini e Garibaldi, le grandi Potenze devono intervenire per non vedere compromesso lo status quo. L’Austria, tuttavia, affronta pesanti problemi in Oriente ed in Romania, la Francia è scossa al suo interno per le lotte tra Conservatori, Cattolici e Progressisti e l’Inghilterra, da ultima, non è in una situazione migliore. La Guerra Civile Americana (1860-65) vede, altresì, impegnate fortemente sia la Francia, che l’Inghilterra nel tentativo di riguadagnare una certa influenza sul continente americano. In questo quadro generale alquanto instabile si inserisce, appunto, anche la situazione italiana che fino ad allora non ha posto particolari preoccupazioni ai principali Attori dell’epoca.

L’occasione comunque viene colta da Napoleone

III che, a causa delle tensioni interne con i Cattolici, intravede un’opportunità

per ridimensionarne il potere in Francia e indebolire il potere di Pio IX. La

proposta di Cavour di agire nel centro Italia è l’occasione favorevole per

ridurre lo stato della Chiesa al solo Patrimonio di San Pietro (Lazio), ma

contemporaneamente di sfruttare la situazione per obbligare il Papa a

intervenire in suo favore e contenere i Cattolici in Francia. La Cancelleria

sabauda, parimenti, deve entrare nelle Marche e nell’Umbria per raggiungere il

Meridione e porre un freno a Garibaldi che intanto sta risalendo vittorioso la

Penisola. Le Grandi potenze hanno, infatti, necessità di ricondurre la

Rivoluzione mazziniana in un alveo più moderato e conservatore per non

destabilizzare l’intera Penisola e la situazione esistente.

L’unico in grado, al momento, di

intervenire in Italia centrale è Cavour che può disporre dell’esercito di

Vittorio Emanuele II. L’Austria da parte sua si trova in una situazione d’impasse: un intervento contro il Regno

di Sardegna significherebbe riaprire il fronte sul Mincio (I Guerra

d’Indipendenza), contrariamente lasciare mano libera a Cavour equivarrebbe ad offrirgli

l’opportunità di conquistare l’Italia centrale.

L’Inghilterra, dal canto suo, non gradisce

la costituzione di una repubblica

progressista nell’alveo europeo, ma potrebbe accogliere favorevolmente

un ridimensionamento dell’influenza francese ed austriaca nella penisola

italiana e la costituzione di uno Stato unitario guidato dal massone Cavour e da

Vittorio Emanuele II più facilmente controllabile. Il principale e forse unico

obiettivo dell’Inghilterra è rappresentato dalla necessità di mantenere la

propria libertà sulle rotte commerciali del Mediterraneo e, con un’Italia unita

e amica, di fatto potrebbe esercitare il controllo su tali rotte marittime.

Alla fine di agosto del 1860, una

delegazione del Regno di Sardegna composta dal generale Cialdini e dal generale

Farini si reca a Chambery, per incontrare Napoleone III e metterlo a conoscenza

dell’intenzione di scendere in bassa Italia e ricondurre Garibaldi sotto il

controllo della politica del Cavour, impedendogli di fatto di giungere a Roma. Con

tale progetto il Cavour propone la creazione di un grande Stato italiano legato

alla Francia, in considerazione della gratitudine per l’intervento a proprio

favore. Napoleone III, a cui piace la proposta piemontese, tuttavia si vede

costretto a non accettare a causa delle forti pressioni avanzate dal partito

Cattolico rappresentato dalla moglie che interferisce con la politica

dell’Imperatore. In tale occasione comunque Napoleone III, pur non potendosi esprimere

a favore dell’iniziativa non la contrasta e, di fatto, autorizza tacitamente

l’azione del Regno di Sardegna[15]. In tale frangente il Cavour,

ricevendo le rassicurazioni di non intervento di Francia e Austria, ha di fatto

mano libera nelle Marche e nell’Umbria, per andare incontro a Garibaldi e

impedirgli di portare a termine la propria campagna nel Sud d’Italia.

- I

piani operativi.

Importante per comprendere lo

svolgimento degli eventi è guardare agli atteggiamenti della diplomazia

pontificia. PIO IX e il cardinale Antonelli non sembrano intuire la gravità

della situazione, anzi sono convinti che la principale minaccia provenga dalla

campagna di Garibaldi nel Sud d’Italia e che, in caso di una invasione da parte

dell’esercito di Vittorio Emanuele II, la Francia intervenga a loro favore. A

tal proposito, anche il de La Moriciere è convinto che il pericolo maggiore

provenga dalla bassa Italia e lo dimostra il fatto che il grosso del

dispositivo militare pontificio sia schierato ed orientato a Sud.

I francesi sono disposti all’interno

del Patrimonio di San Pietro, il de La Moriciere con le tre Brigate operative

sull’asse Terni–Spoleto–Foligno ed il de Courten su Ancona per mantenere i

collegamenti marittimi con Trieste e l’Austria. Sul fronte Nord dello Stato

pontificio invece non c’è praticamente nulla.

Nel gioco delle grandi Potenze il

Regno di Sardegna ottiene il sostanziale via libera per invadere l’Italia

centrale e scendere nel Meridione.

Cavour rimane comunque molto scettico,

se non contrario, sull’opportunità di dare corso all’iniziativa nelle Marche e

nell’Umbria, ma il Re si impone e affida il comando dell’Esercito al generale Fanti

con l’ordine di preparare il piano di invasione che comprende anche l’obiettivo

occulto di fermare Garibaldi.

Il 7 settembre 1860, per il tramite del Conte della Minerva, è inviato da Torino un ultimatum a Roma, che, a causa di una tempesta nell’alto Tirreno, giunge il giorno successivo e viene immediatamente respinto dal Antonelli.

Sono giorni estremamente difficili per il Cancelliere piemontese. Gli ambasciatori di Russia, Francia, Austria e Inghilterra vengono ritirati da Torino lasciando, almeno per alcuni giorni, il Regno di Sardegna formalmente isolato diplomaticamente. Ciò fa temere la Cancelleria piemontese che ci sia un cambiamento di fronte delle Potenze europee e, quindi, che venga a mancare il promesso appoggio politico all’iniziativa piemontese. Contestualmente al rifiuto dell’ultimatum da parte dell’Antonelli, due reggimenti francesi si imbarcano a Tolone l’8 settembre. Tale evento è differentemente interpretato dai due protagonisti. Per l’Antonelli, Napoleone III viene in soccorso, mentre per il Cavour significa che la Francia mantiene le promesse date, assicurandosi esclusivamente che il Lazio resti a Pio IX.

Il 7 settembre 1860, per il tramite del Conte della Minerva, è inviato da Torino un ultimatum a Roma, che, a causa di una tempesta nell’alto Tirreno, giunge il giorno successivo e viene immediatamente respinto dal Antonelli.

Sono giorni estremamente difficili per il Cancelliere piemontese. Gli ambasciatori di Russia, Francia, Austria e Inghilterra vengono ritirati da Torino lasciando, almeno per alcuni giorni, il Regno di Sardegna formalmente isolato diplomaticamente. Ciò fa temere la Cancelleria piemontese che ci sia un cambiamento di fronte delle Potenze europee e, quindi, che venga a mancare il promesso appoggio politico all’iniziativa piemontese. Contestualmente al rifiuto dell’ultimatum da parte dell’Antonelli, due reggimenti francesi si imbarcano a Tolone l’8 settembre. Tale evento è differentemente interpretato dai due protagonisti. Per l’Antonelli, Napoleone III viene in soccorso, mentre per il Cavour significa che la Francia mantiene le promesse date, assicurandosi esclusivamente che il Lazio resti a Pio IX.

Il piano di invasione piemontese

prevede lo schieramento di due Corpi d’Armata sardi nella Romagna esattamente nell’area

ad Ovest di Rimini per muovere verso Ancona secondo due direttrici parallele.

La prima esterna, con il IV Corpo d’Armata al comando del generale Cialdini,

marcia lungo la costa adriatica; quella interna, del V Corpo d’Armata, al

comando del generale Enrico Morozzo della Rocca, secondo l’ordine di Fanti,

marcia verso Perugia lungo l’asse San Sepolcro, Foligno, Perugia, Spoleto, Terni,

cioè lungo l’asse dove era schierato l’Esercito pontificio.

Il generale Fanti, comandante delle truppe

piemontesi, si ripromette di muovere con il IV Corpo d'Armata (la sinistra) lungo l'Adriatico, per

attirare il nemico verso Ancona. Il V Corpo (la destra) deve intanto avanzare

verso la valle del Tevere e tagliare la ritirata su Roma all'esercito

pontificio che, in tal modo, sarebbe costretto a dare battaglia in condizioni

di netta inferiorità numerica. Per tale motivo, nella convinzione che l’Esercito

pontificio rimanga schierato in Umbria per mantenersi alle spalle la base

logistica della piazza di Roma, viene dato, nell’assegnazione delle forze,

maggiore peso al V Corpo d’Armata. Questo rappresenta uno dei primi errori di

valutazione strategica dell’Esercito piemontese, a cui purtroppo ne seguono

altri di natura tattica, sebbene l’esito della campagna risulterà favorevole al

Regno di Sardegna.

La Reale flotta Sarda, al comando

dell’ammiraglio Carlo Pellion di Persano, si deve portare di fronte ad Ancona

per imporre il blocco del porto e condurre cannoneggiamenti contro la

piazzaforte. Il Persano sarà poi il protagonista della battaglia di Lissa (1866)

che lo vedrà soccombere alla flotta austriaca, principalmente a causa della

scarsa amalgama della neo costituita flotta del Regno d’Italia con quella

ex-pontificia e quella ex-borbonica al comando dell’ammiraglio Artun.

- Le

forze in campo.

Le forze Sarde, che in quel momento

stanno marciando dalla Romagna verso il centro Italia, sono costituite da 35

mila uomini, 2500 cavalli e 77 pezzi d'artiglieria. La restante parte dell’Esercito

Sardo, costituito da 82 mila unità, è già schierato lungo il Mincio in funzione

di sicurezza. Le forze al comando del generale Fanti (IV Corpo d’Armata

composto dalla 4a e dalla 7a Divisione) marciano al

centro, quelle del generale Cialdini (V Corpo d’Armata composto dalla 1a

Divisione e dalla Divisione di riserva), muove lungo la litoranea adriatica ed

il collegamento tra i due corpi d’armata è costituito dalla 13a

Divisione al comando del generale Raffaele Cadorna, che poi guiderà la presa di

Roma. L’importanza della 13a Divisione risiede nel fatto che deve

supportare le azioni rivoluzionarie diversive che i patrioti innescheranno il

9, 10 e l’11 di settembre nel Nord delle Marche presso Pergola e Fossombrone,

con lo scopo di attirare le forze delle guarnigioni pontificie al di fuori

delle piazzeforti.

Il piano operativo delle forze

pontificie, al comando del generale de La Moriciere con il quartier generale a

Spoleto, è composto dalla Brigata Schmidt a Foligno, una seconda Brigata a

Terni sotto il de Pimodan e la Brigata riserva Cropt a Spoleto.

Su Ancona invece staziona la terza Brigata agli ordini di de Courten.

Su Ancona invece staziona la terza Brigata agli ordini di de Courten.

L’essenza del piano operativo risiede

nel dislocamento delle truppe francesi a presidio di Roma, per garantire la

sicurezza della piazza principale ed il grosso delle truppe schierate al centro,

in maniera tale da poter muovere più agevolmente e poter difendere sia il Lazio,

che le Marche. Il piano dispositivo prevede appunto le forze migliori (terza Brigata

operativa) a Sud perché da lì, ritengono, possa concretizzarsi la minaccia. Tutto

il dispositivo pontificio delle Forze Mobili è infatti orientato verso Sud.

Per ciò che riguarda le istallazioni

fisse, risulta d’importanza strategica per l’Esercito pontificio mantenere

aperti i porti ed i collegamenti con Ancona e Civitavecchia per consentire, in

caso di attacco da parte del Regno Sardo, l’arrivo di forze delle potenze amiche

di Austria e Francia che sarebbero certamente intervenute.

La piazzaforte di Ancona, collegata attraverso Colfiorito, lungo la strada postale Roma–Ancona, è in grado di mantenere e garantire le comunicazioni con l’Austria, mentre i collegamenti con la Francia sono assicurati tramite il porto di Civitavecchia. I numeri delle forze dell’Esercito pontificio consistono in circa 8500 uomini delle Forze Mobili e 7000-7500 nelle piazzeforti per un totale di circa 16 mila uomini, molto ben preparati anche grazie all’impegno del de La Moriciere che ha costituito un dispositivo estremamente efficace.

La piazzaforte di Ancona, collegata attraverso Colfiorito, lungo la strada postale Roma–Ancona, è in grado di mantenere e garantire le comunicazioni con l’Austria, mentre i collegamenti con la Francia sono assicurati tramite il porto di Civitavecchia. I numeri delle forze dell’Esercito pontificio consistono in circa 8500 uomini delle Forze Mobili e 7000-7500 nelle piazzeforti per un totale di circa 16 mila uomini, molto ben preparati anche grazie all’impegno del de La Moriciere che ha costituito un dispositivo estremamente efficace.

[1] Le atrocità e gli

orrori del campo di battaglia di Solferino e Castiglione delle Stiviere,

cittadina presso la quale iniziò la grande battaglia del 24 giugno 1859,

ispirarono i criteri umanitari per il recupero e la cura del ferito. In quei

tempi erano infatti più numerose le perdite di uomini causate da setticemie e

infezioni dopo gli scontri, che quelle durante la battaglia. Tuttavia,

l’esigenza era anche militare, di natura tattica, essendo gli eserciti

post-napoleonici caratterizzati per la volontarietà e professionalità dei

componenti, per cui il recupero degli uomini feriti era indispensabile nel

corso del conflitto per curarli ed evitare quindi la falcidia di caduti dopo la

battaglia.

[2] Furono anche le

grandi tragedie francesi a Solferino, con quattro comandanti di reggimento

morti sul campo, a motivare il ritiro della Francia.

[3] Carlo Pisacane nel 1857 con 300 uomini tenta

di portare la Rivoluzione

nel napoletano e nel Sud, ma muore sotto le forcole per mano dei contadini.

Pisacane è stato uno dei massimi pensatori militari italiani dell’800, uno dei

migliori prodotti dell’istituto militare La Nunziatella che era

una fonte primaria di studi militari dell’epoca. Le sue idee innovative hanno influenzato tutta la seconda

metà del XIX secolo.

[4] Le truppe borboniche erano ben piazzate sulle alture del

colle, in posizione favorevole, ottimamente armate e supportate da due moderni

pezzi di artiglieria da campagna ed un reparto di cavalleria. All'opposto, i garibaldini

si trovavano nelle posizioni sottostanti, senza l'appoggio di cavalleria e

dotati di armamenti superati e fatiscenti.

[5] Christophe

L.L.J. de La Moriciere

è nominato nel 1830

capitano degli Zuavi

e nello stesso anno partecipa alla spedizione d'Algeria. Diviene

colonnello nel 1837.

Nel 1843 viene

nominato generale di divisione. Nel 1860 si mette a disposizione dell'esercito pontificio dove tenta

invano di opporsi all'invasione delle Marche e dell'Umbria da parte

dell'esercito sabaudo. A seguito della sconfitta di Castelfidardo, rientra quindi in Francia

per finire i suoi giorni nel suo castello di Prouzel.

[6] Saverio de Merode, (Pro-Ministro delle Armi

dello Stato pontificio dal 1860 al 1865), è stato tenente belga ed ha

combattuto in Africa inquadrato nella Legione straniera. Nel 1848 scelse però la

carriera ecclesiastica: prese gli ordini e, caduta la breve Repubblica romana del 1849, partecipò

attivamente alla restaurazione dello Stato

pontificio. Divenuto cardinale, ha riformato l’Esercito pontificio con il

proprio patrimonio personale, facendo costruire numerose caserme tra cui la Pio IX riadattando inoltre

palazzo Salviati.

[7] Chassepot è il

nome di un'arma individuale in dotazione all'esercito francese nella seconda

metà del XIX secolo. È uno dei primi fucili a retrocarica utilizzati in

operazioni di larga scala.

Prese il nome da Antoine-Alphonse

Chassepot (1833–1905), l'inventore del sistema d'otturazione gomma che lo

equipaggiava. Il Chassepot consentiva una portata utile fino a 1300 metri poiché il

proiettile usciva con un terzo della velocità in più, migliorando precisione e

penetrazione.

L'esercito francese che sbarrò la

strada alla spedizione garibaldina per annettere Roma all'Italia e la sconfisse

nella battaglia di Mentana era equipaggiato con quest'arma. I francesi ebbero

facilmente ragione dei garibaldini, equipaggiati invece con obsolete armi ad

avancarica: il comandante francese, al termine dello scontro, commentò: "I

nostri Chassepot hanno fatto meraviglie".

Il fucile fu rimpiazzato nel 1874 dal

fucile Gras, che era capace di trattenere una cartuccia fatta di metallo e non

di carta, come nel Chassepot. Tutti i Chassepot ancora in uso vennero

convertiti per accettare la stessa cartuccia (fusil modèle 1866/74).

[8] De la Moriciere è ufficiale

francese, forte oppositore di Napoleone III già dal 1848. È divenuto generale

durante le campagne d’Africa ed è stato l’eroe di Costantina che per manovra e

per assalti è riuscito ad espugnare. È ricordato, altresì, per aver istituito

il corpo militare dei Tuareg, le truppe celeri, equivalente coloniale dei

bersaglieri italiani.

[9] Perugia insorse al

potere papale il 14 giugno 1859 quando instaurò un governo provvisorio. Il

legato pontificio dovette fare ritorno a Roma e lo Stato della Chiesa reagì in

maniera dura, ordinando la repressione dei moti ed inviando duemila guardie

svizzere comandate dal colonnello Schmidt. Il segretario di stato di Pio IX, il

cardinale Antonelli, autorizzò al saccheggio della città le truppe svizzere

inviate per riportare entro i confini del dominio della Chiesa la città

perugina: il 20 giugno 1859 questi entrarono in città e fecero strage dei rivoltosi,

senza risparmiare donne e bambini. L'evento passò alla storia come le “stragi

di Perugia”

[10] Pio IX, terziario

francescano, è stato il 255° vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica

(1846-1878): è stato proclamato beato nel 2000. Il suo pontificato, di 31 anni,

7 mesi e 23 giorni, rimane il più lungo della storia della Chiesa cattolica,

dopo quello di san Pietro.

[11] Tommaso Pasquale Gizzi, appartenente all'ala riformista

moderata della Curia romana, godeva di grande popolarità, tanto da

essere considerato tra i papabili nel Conclave del 1846, nel quale

raccolse inizialmente numerosi voti; nelle successive votazioni tuttavia le

preferenze dei Cardinali si rivolsero al cardinal Giovanni Maria Mastai

Ferretti che, eletto Papa

col nome di Pio IX,

lo nominò Segretario di Stato l'8 agosto 1846. Gizzi tuttavia si

dimise l'estate successiva, il 17 luglio 1847. Gli successe il cardinal Gabriele

Ferretti, cugino del Papa. Morì il 3 giugno 1849, a Lenola, all'età di

61 anni.

[12] Giacomo Antonelli di origine umilissime, appena

ordinato diacono, fu voluto da Papa Gregorio XVI

fra i propri collaboratori. Tale decisione segnò la vita di Antonelli. A 22

anni egli divenne assessore presso una delle sezioni di giudizio penale della provincia di

Roma e, con rapidissima carriera, fu nominato delegato

a Orvieto,

poi a Viterbo

e, infine, a Macerata.

Nel 1841

fu nominato sottosegretario agli interni, quale vice del cardinale Mattei, nel 1845 fu Grande Tesoriere,

ovvero Ministro delle Finanze. Dopo la restaurazione del potere papale, il 15

luglio 1849,

grazie all’intervento francese, Antonelli tornò a Roma con il Papa Pio IX, fu

posto alla guida del neocostituito Consiglio di Stato. Egli riorganizzò

l’amministrazione, perseguitò i suoi avversari politici e introdusse, in modo

deciso e astuto, un regime assolutistico di polizia.

[13] Enrico Cialdini, generale

e politico italiano del Risorgimento, combatté contro i Carlisti in Spagna, come il conterraneo

Manfredo

Fanti, col grado di colonnello. Rientrato in Italia nel 1848, nel corso della Prima Guerra d'Indipendenza,

prese parte sia alla Seconda, sia alla Terza. Fu eletto deputato al primo (1860) ed al secondo (1861) parlamento

italiano; quindi, nel 1864

divenne senatore. Dal 1869 al 1881, anno in cui si ritirò definitivamente dalla

vita politica, fu ambasciatore prima in Spagna, quindi in Francia.

[14] Il 20

marzo 1849 il Re Carlo Alberto riprende la Guerra per liberare la Lombardia dall'Austria e

crede di liberare Milano muovendo da Trecate, varcando il Ticino al Ponte di

Buffalora verso Magenta; invece è il Radetzky che prende l'iniziativa da Pavia,

forzando il confine col Piemonte al Gravellone di S. Martino Siccomario e di

qui irrompendo per tutta la

Lomellina.

[15] Una

frase mai detta è: “Fate e fate presto”.

Iscriviti a:

Commenti (Atom)